|

排瑤宗族的“非典型性”與南嶺民族走廊的族群互動

一、引言

作為一種在中國存在很長時間且十分重要的社會文化現象,宗族成為國內外很多學者關注和研究的物件。人類學、社會學以及歷史學等學科學者的研究取得了豐碩的成果,其中既有對宗族性質、結構和功能的探討,也有對宗族與村落社會、國家關係的探討,既有深入的個案研究也有對宗族整體性的把握。宗族已成為研究中國社會文化的重要切入點。

中國歷史悠久幅員遼闊,宗族這一在中國普遍存在的社會文化現象在不同的歷史時期和不同的地方社會也呈現出不同的形態和特徵。哈紮爾頓根據歷史資料,對安徽休甯縣的吳氏宗族進行了分析,提出了華南型、長江下游型、華北和西北型三種漢人宗族類型。[01]137~169武雅士把漢人社會宗族的規模和內部結構歸納為9個特徵,並以此把漢人宗族分為3種類型。[2]60~61古迪在武雅士中國漢人宗族類型的基礎上將中國的宗族組織概括為三種類型:擁有共同財產(社團型宗族)、擁有祠堂和墓地、擁有族譜(非社團型)。[03]241~271上述國外學者對中國宗族的研究表明,受所處地域自然環境以及區域文化的影響,中國宗族呈現出明顯的多樣形態,同時從不同的角度和方法論出發,會得出對宗族不同的理解。

中國作為一個多民族國家,國內少數民族的宗族也引起了學者的關注。一些學者將民族的視角引入宗族研究中,並取得了相應的成果。有關國內少數民族宗族的研究大致可分為兩類,一類更多地關注少數民族宗族的結構、功能及其相較于漢人社會宗族的特徵。如,易謀遠對四川涼山彝族宗族(家支)制度的研究;[4]錢宗範等人從史學角度對我國部分少數民族宗族組織的歷史及現狀進行了分析和研究;[5]102~103朱炳祥[6]、宋仕平等[7]對土家族宗族的研究;李良品對西南少數民族歷史上宗族的研究。[8]另一類則從少數民族與漢族互動的視角來探討少數民族的宗族。如劉援朝對雲南元江縣白族的宗族組織與制度的研究認為,白族發達的宗族組織及制度與歷史上漢族人口大量融入白族群體密切相關,白族的宗族組織和制度在本質上和漢族的宗族組織並無多少差異;[9]麻國慶探討了漢文化影響下的蒙古族和瑤族的家庭和家族;[10]王建新通過對瑪納斯漢族和固原回族父系家譜編撰和利用的研究,提出在人類學家族及親屬研究領域中理論創新的必要性和可能性。[11]可見,作為一種在中國普遍存在的社會文化,宗族不僅在時間和空間維度上具有多樣性,在民族維度也同樣具有多樣性。

從以上研究來看,宗族是我國少數民族傳統文化的載體,是研究少數民族社會文化的重要切入點。但把宗族研究引入民族研究的視角將宗族民族特徵的探討與區域社會內族群互動的探討相結合的研究還比較匱乏。而這恰恰對於認識和解釋我國多民族國家的形成過程非常重要。鑒於此,本研究將以宗族為切入點,將排瑤宗族成因、特徵的探討與排瑤所處的粵北山地社會內族群間的互動結合起來進行考察。在本研究中宗族既是研究和分析的物件,也是研究方法或視角。

二、歷史上粵北山地社會的族群互動與排瑤的形成

歷史上瑤族散居在各地,各地瑤族在遷徙過程中通過與周邊族群的互動形成了新的族群文化,瑤族內部因此逐漸分化出許多支系。李筱文根據瑤族不同支系的亞文化特徵將瑤族分為盤瑤支系文化、茶山瑤支系文化、布努瑤支系文化和平地瑤支系文化四個支系文化,並認為排瑤屬於盤瑤支系文化。[12]84~88作為瑤族內部諸多支系中的一支,排瑤的族群文化既有瑤族的一般特徵但又顯示出自身的特色。理解排瑤文化的特徵,必須將其族群文化的形成放在區域社會的族群互動中來考察。

(一)多民族結合地帶的粵北瑤山與排瑤族源的多樣性

排瑤主要分佈在今天粵北山區的連南瑤族自治縣。粵北地區地處多民族結合的南嶺民族走廊,這一地區歷史上族群間的人口流動和文化融合較為頻繁,繼而形成了多族群交互共生的族群分佈格局。客家人、排瑤和過山瑤均生活在今天的連南縣境內。

連南的瑤族以排瑤居多,過山瑤只是少數,兩者均屬盤瑤支系文化。關於連南排瑤和過山瑤的族源問題,學界尚有爭議。目前主流的觀點認為,兩者同源於歷史上的莫徭,只是兩者是在不同時期各自遷入今天的連南縣。[13]

123根據歷史文獻的記載,隋唐以後,瑤族先民在今廣東的分佈、活動範圍有了明顯擴大。隋唐以後入粵的群體中除了瑤族先民,還有漢人和壯族的先民。《連州志》就有記載:“宋紹興間,有州人廖姓仕粵西,瑤僕男婦十余人歸連,遣穀耕種。厥後丁口蕃息,分為八大排二十四小排,所增十餘小排。”[14]

6連州舊志亦載:“山居為瑤,峒居為僮。盤姓為真瑤,異姓為假瑤。”[14]

7上述文獻資料均在一定程度上記錄了排瑤族源的多樣性。排瑤社會的一些民間資料也可以證明其族源的複雜性和多樣性。普遍流傳於今天排瑤民間社會的《八排瑤歌》主要記錄了排瑤先祖從北方遷徙到南方,散居到深山各處的過程,在一定程度上反映了排瑤先祖在歷史上頻繁遷徙的歷程。而流傳於排瑤民間的祖先遷徙傳說、記錄祖先生卒年月的文書等民間資料也在一定程度上反映出排瑤族源的多樣性和複雜性。可以說排瑤的先民在族源上是多樣的,排瑤這一族群的形成是原有部分莫傜在遷徙過程中整合部分漢人和其他族群後進一步壯大形成的。

(二)漢文化的傳播與排瑤族群文化的形成

排瑤先祖在歷史上採取刀耕火種的生產方式,其族群有著漫長且頻繁的遷徙經歷,戰亂、自然災害以及封建統治者的壓迫等都是排瑤先民遷徙的原因。可以說遷徙是排瑤先民適應外部自然、社會環境的一種生存策略。

1.排瑤稻作農業的形成

排瑤所棲居的山地生態環境的區隔性特徵對其族群文化的形成產生了重要影響,一方面由於山地的區隔,瑤區與漢區的交通受限,又由於歷史上封建統治者間歇性地採取敵視鎮壓的政策,排瑤先祖在相對封閉的自然社會環境中形成了自己的民族文化。但瑤區的這種區隔是相對的,排瑤棲居的山區海拔大多在1000米以下,連綿起伏的山區看似破碎但並非不可逾越。人們穿行在瑤山雖然艱難但並非不可能。同時,瑤漢間的關係也並非一直是敵對的,兩個民族間的交流互動始終存在。瑤區與漢區之間的交流、互動使瑤區的文化在很多方面又都受周邊漢區的影響。稻作技術傳入瑤區就是瑤漢兩個民族互動的結果。

李默先生根據歷史文獻資料中宋代粵北連州瑤人佃戶的記載認為,當時部分瑤人已經實現了定居,種植水稻。[15]

133排瑤先民掌握水稻種植技術實現定居,原因是多樣的,且經歷了一個過程,其中漢文化在這一過程中發揮了關鍵作用。排瑤的水稻品種、農具的形制和類別以及耕作流程都與周邊客家人相似甚至相同,同時排瑤一些種植水稻的農具名稱和耕作用詞也多為漢語借詞。[16]297~298這都在不同程度上反映出排瑤稻作農業的出現與發展明顯地受到了周邊客家文化的影響。水稻種植業的發展和定居的實現是相輔相成的。水稻可以在一片土地上反復耕種而無需遷徙。水稻耕作技術的發展使排瑤先民無需移動就可獲得穩定的食物來源,因而逐漸為其所接受。稻作農業的形成,大大提高了排瑤先民開發山地農業的能力,他們在山間開發出片片梯田。

2.從遊耕到定居

稻作農業的形成給排瑤的發展帶來了一系列的深遠影響,它不僅使排瑤的先民逐漸定居下來,還直接或間接地導致其新的族群文化的產生。稻作農業的發展對排瑤社會組織的影響就是其一。日本學者藤井勝認為,“稻作特別是水稻耕作一方面有地區社會和親屬關係的共同性的支撐,同時,由於主要部分是家庭經營,因而在東亞很多稻作社會中,地區社會中家庭的重要性或家庭的制度化自然地得到推進和發展。”[17]33相較于刀耕火種這種資源獲取方式,稻作農業的持續需要親屬間的協作與配合,而對於水資源的管理也催生出村落相應的制度。現有的民族學研究表明,採取刀耕火種這種耕作方式的過山瑤為了適應頻繁的遷徙,在社會組織上往往以單個家庭為主,單個家庭就能獨立獲得所需的食物。但稻作農業需要超越家庭之外更大範圍內親屬間的合作。排瑤房族組織的形成,以及一些村落制度的形成與稻作農業有著密切關係。

稻作農業的發展帶來的定居,並非是排瑤產生重視血緣關係的唯一因素。對血緣關係的重視也是排瑤在惡劣的自然、社會環境中爭奪有限資源的生存策略。在一定生產力條件下,一定區域內人們可以利用的資源是固定的。為了更好地爭取、利用資源,人們會通過各種方式結合起來,而血緣關係無疑是人們結合的主要方式之一。這使得排瑤先民逐漸形成了注重血緣親情、互助合群的文化。現有的歷史典籍中對排瑤習性的描寫就涉及到其合群互助的習性。“瑤人宗族及外戚觀念甚濃,堪稱合群。如甲姓與乙姓或同族中,此房族與彼房族發生爭執,或人命事情,則必延請同族及十二代外戚聯合以對付,而其同族及外戚,均各本其能力以相助,出力出錢,在所不惜,即因此而死傷亦無怨言。合群互助有如此者,惟每因此而糾紛已難排解,且撰酒以房族外戚,損失不資,負債累累,兩代不能償清也。”[14]

105不難看出,無論是宗親關係還是姻親關係均是排瑤先民維護、爭奪利益所依靠的主要力量。超越家庭之外的房族組織的形成以及重視血緣親情的觀念都是在排瑤先民定居後為適應環境的變化而逐漸形成的,它們的產生使排瑤逐漸形成了新的族群文化。

(三)排瑤族群文化的形成

排瑤先祖在漫長的遷徙過程中通過借鑒吸收周邊漢族的文化,逐漸形成了富有自身特色的族群文化。在這個過程中水稻種植業的發展和定居的實現起到了關鍵作用,水稻種植技術的掌握大大提高了排瑤先祖的農業生產水準,使其可以利用有限的土地資源開發出梯田。利奇在討論同樣作為山地民族的緬甸克欽人的灌溉梯田時認為,“一般說來,經營梯田並不經濟。這只限於地域人口密度大引起土地嚴重不足的情況下,梯田經營才是行之有效的經濟手段。另一方面,由於梯田幾乎沒有休閒期,每年都能夠耕種,相對而言使得稠密人口的局部集中成為可能。並且,只有在經營規模異常大較為持久的村辦團體中,才能見到山地梯田。”[18]28稻作農業的發展和定居的實現使排瑤最終形成人口稠密規模較大的定居村落。根據現有排瑤村落所遺留的古墓可知,在明朝初期排瑤就已形成了規模較大的定居村落。日本瑤族研究專家竹村卓二認為,廣東北部的瑤族分為過山瑤(淺山瑤)和八排瑤(深山瑤),兩者在人口密度、村落規模及其它社會文化方面存在差異。[19]21稻作農業的形成以及大規模、人口稠密村落的出現和宗族的產生等標誌著排瑤已成為一個新的族群。

嶺南山地環境的立體空間使生活於其間的人們在流動方向上呈現出多向度的特徵,人群間的流動帶來文化上的交流和融合。排瑤居於深山,在過去被稱為“深山瑤”,處於漢文化的邊緣地帶。歷史上,排瑤通過與客家文化長期接觸借鑒、吸收了其很多文化元素並在此基礎上形成了自己特有的族群文化。排瑤一方面長期與客家人保持密切的互動,另一方面又努力維繫較強的族群意識,與漢族保持較為清晰的族群邊界。排瑤形成的過程從一個側面展示出嶺南山地內不同族群的互動與整合過程。

三、社會結構視角下的排瑤宗族

(一)排瑤宗族的結構

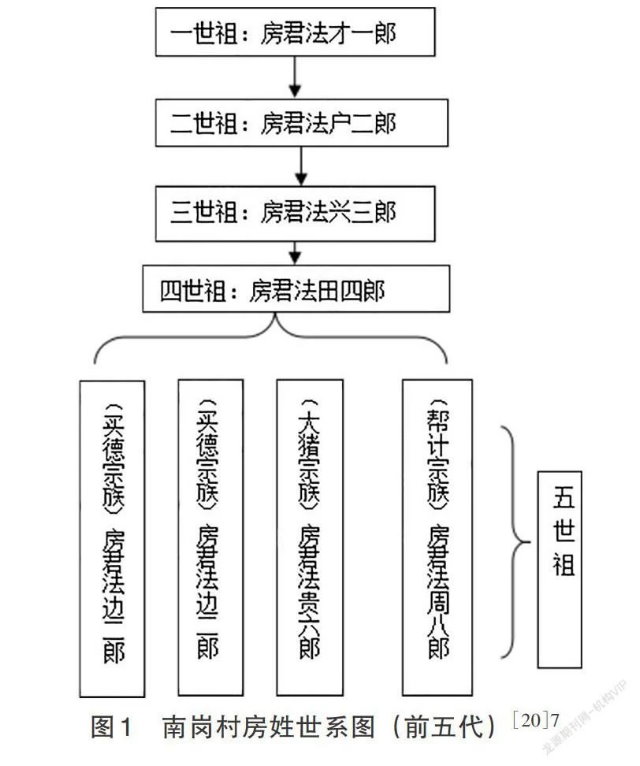

排瑤的村莊多為多姓村,村莊往往由多個姓氏的村民組成。同一姓氏的村民擁有共同的祖先。由於人口的繁衍,按照父系血緣原則,同一個姓氏下面又會分化出很多宗族,宗族之下又分化出房族,而房族通常由出自同一祖先的若干家庭組成。宗族作為排瑤社會組織的單位,是由出自同一父系祖先的若干家庭組成的家庭集合體。在這個集合體內的各個成員間有比較明確的血緣和世系關係。這些不同層次的宗族組織基於父系血緣的原則,通過子孫的繁衍形成幹與枝的層級關係。以筆者所調研的南崗村排瑤為例,南崗村主要由唐姓、鄧姓、盤姓和房姓四大姓氏組成,每一個姓氏的人往往被認為擁有共同的祖先。以南崗村的房姓為例,其祖先的系譜關係如下圖所示:

如上圖所示,南崗村房姓下麵的占比、買德、大豬和幫計四個宗族擁有共同的祖先房君法田四郎,而四個宗族又通過繁衍形成層次更低的房族。如房姓的幫計宗族現在分化出

4個房族,買德分化出3個房族。排瑤宗族的名稱往往是根據本宗族祖先的特徵來命名以示對祖先的紀念。

在排瑤社會,由於人口的繁衍、外姓的加入、宗族成員內部鬧矛盾等因素,同一個姓氏下面又會分化出很多房族。根據血緣關係的親疏,房族又分為不同的層次。根據二十世紀五十年代民族學家在南崗村的調研資料,當時南崗村唐姓的一支大唐分化出九個宗族,它們分別是:火生、擔印、管止、瑤真、亞兀、唐山、勾胡、廟大和馬零。[20]70隨著人口的增加南崗村的宗族發生了變化,宗族又分化出新的支系。二十世紀五十年代,南崗村的“火生”宗族只有30多戶,但到了2020年火生宗族已有100多戶,整個火生宗族則又分化出3個房支。下圖顯示了2020年南崗村唐、鄧、盤和房姓部分宗族及其房族情況。

莊孔韶認為,就譜系概念而言,無論任何世代的某男子和他的全部男性後裔及其妻的父系繼嗣群體均可稱房。[21]

268日本學者首藤明和則認為,就宗族和房的關係而言,“宗族可由數個層次較大的‘房組成。在各大‘房之下又可細分為更小單位的‘房。‘房這種可大可小的概念以及與之相對應之更大單位——家族或宗族。”[17]

354從分化演變的視角來看,排瑤社會中隨著世代繁衍產生的父系親屬組織,套用漢人親屬組織中的宗族、房族概念有一定的合理性。所不同的是,在排瑤這樣一個長期處於相對封閉的小型社會中,為了便於通婚和識別等現實需要,排瑤的姓下面分化出有特定名稱的父系血緣組織。如,南崗村唐姓下麵分化出大唐和小唐兩個亞姓,大唐又分化出火生、大食等宗族。這些宗族的名稱被用於成年男女的名字之中,使排瑤的姓名具有識別親屬關係、確定通化範圍的功能。如“唐火生一貴”則表示其是唐姓火生宗族的男性成員,“房買德二妹”則表示其是房姓買德宗族的女性成員。從排瑤的命名制度中也可看出排瑤對宗族重視的程度。宗族為其內部的個人和家庭提高各種支持。排內的大小事務均需依靠房族、宗族解決,尤其是在遇到內部矛盾糾紛時。

排瑤的宗族雖然也是依據父系血緣關係原則而組織的,但並不像漢人宗族組織結構那樣嚴密,其宗族結構比較鬆散並保持了一定的彈性。宗族成員如果不履行其義務或與宗族內部其他成員關係處理不好會被驅逐出宗族。同樣,如果外宗族的成員與本宗族內成員關係好,並願意履行作為宗族成員的義務,在征得宗族上層老人同意後也可成為宗族一員。入族過程也比較簡單,只需請本宗族內的上層老人吃飯、喝酒就行。宗族內部成員因爭奪利益而分化的現象也時有發生。如南崗村唐姓的火生宗族自1949年以來的兩次打道籙活動都是因內部宗教領袖師爺的爭名奪利而造成宗族成員間的分化、重組。這種分化重組的原則主要是依據父系血緣關係的遠近。在分化重組的過程中每個家庭按照血緣關係的遠近加入某一房族,只有個別情況是兄弟間因鬧矛盾而不在同一房族的。因此,排瑤的宗族雖然在本質上是父系血緣組織,按照父系血緣關係親疏遠近的原則組織起來。但它又具有一定的彈性,並不排斥非血緣性因素的存在,也不是完全按照父系血緣關係的親疏遠近而組織。歷史上,瑤山周邊的一些漢族因災荒、逃難、婚姻、經商等各種原因定居排瑤地區最終變成瑤族、加入瑤族某一宗族的現象一直都存在,而排瑤的一些宗族出於現實利益的考慮也願意甚至主動吸納、接受其他宗族的成員。排瑤宗族在保持其結構穩定的同時又處於不斷的建構之中,繼而處於動態調整的狀態。

(二)排瑤村落中地緣與血緣的結合

排瑤的村寨是一個以地緣關係為紐帶而組織起來的村落共同體,地緣和血緣關係緊密結合。在南崗村個人所在的核心家庭通過父系血緣與宗族結合起來,而宗族又將個人與村落結合起來。按父系血緣關係組成的房族是家庭之外重要的血緣組織。根據祖先的遠近,房族可以伸縮為不同的層次。不同層次的房族組織依據父系血緣關係的親疏遠近而形成,居住在排內的同一個被稱為“龍”的地域範圍內。在排瑤的每個村落內部,宗族和房族分得很清楚,每個宗族、房族都居住在相應的片區。在南崗村,房姓、盤姓和小唐居住在同一個“龍”中。而唐姓、盤姓、房姓和鄧姓共居一處。南崗村由“龍”到排是由血緣結合到地緣結合的表現。謝劍將排瑤的這種社會分支結構的基本特點總結為“巢居”現象,即小單位“巢居”於大單位,再衍生成獨立平等的單位。[22]165~167從核心家庭到層次不同的宗族組織再到更大範圍的“龍”和村落,這種從血緣到地緣層層推進的結構是排瑤社會從血緣結合到地緣結合的具體表現。

排瑤族源多樣,是歷史上不同時期不同人群在長期的交往、交流過程中形成的。可以說,排瑤是一個移民社會,在惡劣的自然和社會環境下,為了生存和發展的需要,排瑤形成了重視和依靠血緣關係的社會文化,但也面臨如何將不同血緣關係的人整合到一起的問題。因此,血緣關係既是其利用的對象,成為其團結的主要紐帶,也成為其進行建構獲取更多支持的手段。在這種情況下,排瑤形成了核心家庭—房族—宗族—“龍”—村落的社會結構。

四、文化結構視角下的排瑤宗族

在宗族研究的早期,很多人類學家都將宗族看作是實體性的組織,隨著宗族研究的深入,一些學者開始質疑宗族作為實體性社會組織的存在。如李亦園先生強調祖先祭祀對宗族維繫的作用[23],陳奕麟強調共同祖先的集體意識[24],吳燕和視宗族為文化價值的傳承和社會化的結果[25],美國學者杜贊奇則將宗族視為權力的文化網路[26]2~3。上述觀點,已不僅僅將宗族視為一種親屬關係,這類研究注重探討宗族的文化結構。張小軍認為,文化的宗族強調一個創造象徵意義,重新解釋和利用宗族形態的歷史、文化和權力空間,宗族因而不僅是宗祧組織,它還是文化的創造。[27]宗族文化的研究始終繞不開祖先崇拜。排瑤的祖先崇拜具體體現在:把盤古王作為自己的始祖加以崇拜,廟宇中供奉祖先的神像,逢年過節都要舉行祭祀祖先的活動。[28]

312排瑤的祖先崇拜主要體現在一系列祭祀活動中,其祭祀活動分為家祭、墓祭和廟祭三種形式。

(一)排瑤的家祭

家庭是排瑤最主要的祭祀祖先的單位,排瑤的每個家庭都會在其房屋大廳的正中央供奉寫有歷代祖先法名的“家先單”。在飲酒、吃飯前都會先敬祖先。每逢節日和重要的人生儀式都會在家中的廳堂祭祀祖先。在排瑤的家庭祭祀中,大廳的香案、左牆角和大廳門口以及大廳側室的灶台是必須要進香的。這四處地方供奉著不同的神,大廳香案上供奉的是祖先;香案下面左側的牆角供奉的是五郎公和部分在未成年時去世的祖先;大廳的門口處供奉的是負責看守家門的左右門官,除此之外在這裏燒香供奉酒水和肉,也奉給不能進入家中廳堂的孤魂野鬼和他姓祖先以免他們騷擾自己。而家中的灶頭則供奉的是火爐公。在南崗村的家庭祭祀中有明顯的先後順序和內外之分,進香的先後順序依次是香案、香案左下角、大廳門口和灶頭。總體上是由內及外,由上及下。而祭祀的物件依次是自己的直系祖先、旁系祖先、同一個地域內的他姓祖先,最後是無家可歸的孤魂野鬼。這體現出排瑤祖先崇拜的特點。排瑤每個家庭中的“家先單”雖然主要寫的是本姓祖先法名,但通常會在“家先單”的最後一部分寫上村落內各姓的名稱用以代指村內的各姓祖先。如唐姓居民“家先單”的最後一部分通常是“房氏、盤氏、鄧氏、唐氏”。這既體現了排瑤異姓祖先神明崇拜的特點,也體現出排瑤的祖先崇拜已超越了血緣關係的宗族,上升為整個村落的地域性神明。

在排瑤家庭的神靈系統中,祖先佔據著最重要的地位。祖先之外的神很少,也不存在比祖先地位高的神靈。從家庭祭祀中的祭祀空間、祭祀的先後順序以及貢品的數量、好壞來看,祖先無疑是最重要的祭祀物件。家不僅是排瑤人棲身的場所,還是其心靈的歸宿。

(二)排瑤的墓祭

墓祭是指某一房族、宗族乃至一姓到其祖先的墳墓上舉行的祭祀活動。排瑤的墓祭多在春節後進行。墓祭是排瑤宗族最重要的活動之一,因此很受重視,墓祭必須在吉日進行。墓祭的開支則由各房族或宗族成員平攤。在1949年之前,排瑤墓祭的開支主要來源於房族或宗族的公嘗田。公嘗田分給各戶後,墓祭的開支才由各家平攤。墓祭由各宗族或各房輪流主持,墓祭前需由各宗族、房族派專人向每家每戶收集平攤的錢。參加宗族每年的墓祭活動是宗族成員應盡的義務。排瑤的宗教有著濃厚的道教色彩,在墓祭的過程中主持祭祀儀式的師公所念的瑤經、墓祭儀式中所使用的道鞭、銅鈴等法器都有道教元素。這顯示出排瑤的宗教明顯受漢文化的影響。

表2 南崗村唐姓某一房族2019年集體拜山活動一覽表1

從表

2可以看出,作為房族、宗族最主要的公共活動,墓祭主要是祭祀各房族、宗族的共同祖先。而在排瑤傳統的“打道籙”和“耍歌堂”儀式中,排瑤每個姓還要集體來到各姓始祖的墓地進行祭祀。家祭和墓祭起到了團結宗族成員、規範宗族內部秩序的作用。

(三)排瑤的廟祭

除了家祭和墓祭之外,排瑤在發展中還形成了廟祭這種富有特色的祭祀活動。排瑤的村廟中主要供奉的是排內各姓的祖先神,除此之外還供奉有瑤族始祖盤古皇公和盤古皇婆以及排內村民所共同信仰的黑面公和白麵公的神像。以南崗村村廟內供奉的神像為例,其中就有:“房十二公、鄧十五公、地主黃面黑面白麵將軍、前代唐十三公、後代唐十三公、唐王白公、唐法大王、鄧岳海首大王、五姓平王開天立地盆古大皇、房十五公、鄧十五公、鄧無孟供六郎、管廟祖師師爺”等神像。排瑤村廟中供奉的這些神像所代表的各姓祖先神已經上升為共同的地域神。村廟內各姓的始祖,不僅受本姓後世子孫的祭祀和崇拜,也受全村人的祭祀和崇拜。這些神像一併擺放在村廟內,是排內各姓結合的象徵,圍繞著村廟進行的各種儀式活動對排內各姓也起到一定程度的整合作用。排瑤的村廟是整個村落重要的祭祀場所,由村子中的各個宗族輪流派人看管。大型的祭祀活動每3~5年在村廟內舉行一次,由村內各宗族輪流主持。屆時,村廟內的神像被村民抬著在全村巡遊。排瑤的村廟以及圍繞著村落展開的各種祭祀活動在凝聚村民的同時也發揮著調整和規範村內社會秩序的作用。排瑤的祖先神最終升格為地域神以及異性祖先神明的存在,是其社會結構的反映,也是其血緣關係與地緣關係結合的體現。

排瑤社會是一個移民社會,其在族群的來源和構成上是多元的。在向定居社會轉變的過程中,歷史上不同來源的族群不同時期遷居一處,要共同生活就必須建立起一定的秩序,形成共識。異性祖先的崇拜,使祖先神演變為社區神,通過對祖先的附會、改造等手段,借助神明的力量為現實世界不同人群的共處建立起了穩定的秩序。排瑤的祖先崇拜雖然以本姓祖先為主,但異性祖先崇拜以及祖先神升格為地域神的現實反映出其祖先崇拜的建構性。

五、討論

把宗族放在親屬制度體系下進行考察是人類學的傳統,父系血緣被認為是構成宗族的核心元素。林耀華指出,宗指祖先、族指族屬,宗族合稱,是為同一祖先傳衍下來,而聚居於一個地域,而以父親相承的血緣團體。[29]

187在排瑤社會中父系血緣組織是“溫補”。“溫補”是瑤語,溫,是團體的小單位;補,系以男系長輩為代表的親屬集合的總稱;溫和補合用意為男性祖先為代表,有兩輩人以上的血緣親屬所組成的單位。[28]“溫補”是瑤語的稱呼,現有關於排瑤社會這種父系血緣組織則用宗族或房稱呼。如清代李來章在《連陽八排風土記》一書中就記載有“則攤派宗族以及親戚,莫有免者。”[30]

215民國時期的文獻也用宗族一詞指稱“溫補”:“瑤人宗族及外戚觀念甚濃,堪稱合群。”[14]

105民國時期的胡耐安在《說瑤》一書中用“房”來指稱排瑤的“溫補”,“就傜之姓名,亦可推究其宗支派系,傜民於氏族之系統,建立于“房”。其取名也,即以所屬之房名夾置其中。”[31]

7民國時期嶺南大學的呂燕華在其碩士畢業論文中也將排瑤的這種父系血緣組織用宗族或房來描述。[32]謝劍教授也用宗族來指代“溫補”。[22]

165不難看出,正是因為排瑤“溫補”這種父系血緣組織和漢人社會中的宗族、房族存在相似性,才使漢人的知識份子用宗族或房族進行指稱。雖然,排瑤的“溫補”與漢人社會中的宗族存在一定的相似性,但作為排瑤社會一種內生的社會文化現象,其帶有自身的特點。必須將其置於排瑤這一族群社會文化中進行考察和分析。

排瑤的宗族與經典人類學家筆下的漢人社會宗族雖然在組織原則、宗族結構、祖先崇拜文化等方面有著諸多相似之處,如父系血緣、祖先崇拜文化、以祖先崇拜為基礎的祖先祭祀儀式等,但排瑤的宗族有自身的特徵。首先,在組織層面上,排瑤宗族雖然以父系血緣為組織原則,但因其歷史上有著頻繁的遷徙歷史,並不像漢人社會宗族那樣有著嚴密、完整的世系關係,其宗族結構有一定的鬆散性。其次,在祖先崇拜這一文化層面,排瑤的祖先神並不僅僅包括本姓神明,還包括異性祖先神,且其祖先神升格成為地域神。最後,相較于漢人社會宗族所體現出的宗法性,排瑤的宗族不具有宗法性。鑒於此,在參照人類學家經典宗族概念的基礎上,考慮到排瑤自身的社會文化邏輯,我們認為排瑤的宗族是“非典型性”的。

排瑤社會中的宗族與漢人社會中的宗族在社會和文化層面上雖存在諸多相同之處,但兩者的差異性也非常明顯。兩個不同民族在同一社會文化現象中差異性與相同性並存正是南嶺民族走廊這一區域內族群之間長期互動、交融的結果。排瑤宗族“非典型性”特徵的存在正是南嶺民族走廊這一區域社會內多族群互動、交融的反映。

參考文獻:

[01] Ebrey P.B. / J.L. Watson.

Kinship Organization in Late

Imperial Cnina,1000-1940[M].

Berkeley: University of California

Press,1986.

[02] J. Goody.The Oriental,the

Ancient and the

Primitive[M].Cambridge: Cambridge

University Press,1990.

[03] Kuang-Chou Li,Kwang-chih

Chang,Arthur P. Wolf,Alexander

Chine-chung Yin.Anthropological

Studies of the Taiwan

Area:Accomplishments and

Prospects[M].Taibei:Department of

Anthropology,Taiwan University,1989.

[04]

易謀遠.涼山彝族宗族(家支)制度研究的三個問題[J].西南民族學院學報(哲學社會科學版),1987(4).

[05]

錢宗範.廣西各民族宗法制度研究[M].桂林:廣西師範大學出版社,1997.

[06]

李良品,李思睿.明清時期西南民族地區宗族組織的結構、特點與作用[J].廣西民族研究,2015(1).

[07]

朱炳祥.宗族的民族性特徵及其在村民自治中的表達——對撈車土家族村和摩哈苴彝族村的觀察[J].民族研究,2005(6).

[08]

宋仕平,梅雨青.土家族傳統社會的宗族形態:組織結構與社會功能[J].三峽大學學報(人文社會科學版),2020(1).

[09]

劉援朝.雲南元江縣白族的宗族組織與制度[J].社會學研究,1997(5).

[10]

麻國慶.漢族的家觀念與少數民族──以蒙古族和瑤族為中心[J].雲南民族學院學報(哲學社會科學版),2000(2).

[11]

王建新.兩個父系社會家譜的編撰和利用——歷史記憶、族群關係及傳統建構的人類學研究[J].思想戰線,2007(6).

[12] 李筱文.說瑤三十年[M].廣州:廣東人民出版社,2017.

[13]

馬建釗,麻國慶,李筱文.排瑤研究論文選集[M].廣州:廣東人民出版社,2013.

[14] 廖炯然.瑤民概況[M].1964.全宗號58,目錄號

G1.1,案卷號33,連南瑤族自治縣檔案局藏.

[15] 李默.瑤族歷史探究[M].北京:社會科學文獻出版社,2015.

[16]

練銘志,馬建釗,朱洪.廣東民族關係史[M].廣州:廣東人民出版社,2004.

[17]

[日]首藤明和,王向華.中日宗族研究[M].杭州:浙江大學出版社,2013.

[18]

[英]艾德蒙·利奇.緬甸高地諸政治體系:對克欽社會結構的一項研究[M].楊春宇,周歆紅,譯.北京:商務印書館,2010.

[19]

[日]竹村卓二.瑤族的歷史與文化——華南、東南亞山地民族的社會人類學研究[M].金少萍,朱桂昌,譯.北京:

民族出版社,2003.

[20]

《民族問題五種叢書》廣東省編輯組.連南瑤族自治縣瑤族社會調查[M].廣州:廣東人民出版社,1987.

[21]

莊孔韶.銀翅——中國的地方社會與文化變遷:1920—1990[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2000.

[22]

謝劍.連南瑤族的社會組織[M].香港:香港中文大學出版社,1993.

[23]

李亦園.中國家族與其儀式[J].中央研究院民族研究所集刊,1985(59).

[24] 陳奕麟.重新思考Lineage

Theory與中國社會[J].漢學研究, 1983(2).

[25]

吳燕和.中國宗族之發展與其儀式興衰的條件[J].中央研究院民族學研究所集刊,1985(59).

[26] [美]杜贊奇.文化、權力與國家[M]. 王福明,譯.

南京:江蘇人民出版社,1996.

[27]

張小軍.再造宗族:福建陽村宗族“復興”的研究[D].香港:香港中文大學,1997.

[28]

練銘志,馬建釗,李筱文.排瑤歷史文化[M].廣州:廣東人民出版社,1992.

[29]

林耀華.義序的宗族研究[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2000.

[30]

〔清〕李來章.連陽八排風土記[M].廣州:中山大學出版社,1990.

[31] 胡耐安.說瑤:粵北之八排傜[M].

1942.全宗號58,目錄號

G1.1,案卷號32,連南瑤族自治縣檔案局藏.

[32] 呂燕華.粵北瑤族社會的政制、宗族組織及其婚姻制度[D].

廣州:嶺南大學,1944.

作者:孫榮壚,河南大學民族研究所副研究員;

艾少偉,河南大學黃河文明與可持續發展研究中心教授,博士生導師。河南開封。

|