|

匾額的起源及流變

2024-10-28

一、匾額的定義和異稱

(一)匾額的定義

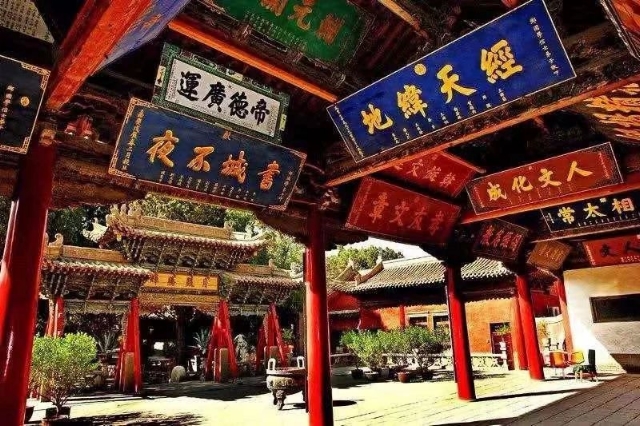

匾額,又稱牌匾,指掛在門、牆或廳堂、亭榭上的題字橫牌。據《說文解字》的解釋,古代的匾額起到標記和署名的作用,也用於書寫門戶的記錄。匾額通常用來標識建築物或表示讚揚,形狀為長方形,橫掛在門楣與簷頂之間。

因此,凡是在門額或室內的牌匾上用大字題寫的都可以稱為匾額。匾額是中國一種獨特的歷史文物,它與楹聯、碑刻關係密切、相得益彰。匾額的產生大大地早於楹聯,但到楹聯產生後,匾額又被用作楹聯的橫批或者是楹聯的點題。

如今匾額與楹聯的結合已成為我國優秀傳統文化的一個重要分支,備受人們的推崇與喜愛。

(二)匾額的異稱

匾額的異稱有扁、白榜、扁榜、扁額、扁式、牌面、牌匾、牌額、榜額等。

扁:東漢許慎《說文解字》:“扁,署也,從戶冊。戶冊者,署門戶之文也。”又見《後漢書·百官志》:“三老掌教化。凡有孝子順孫,貞女義婦,讓財救患,及學士為民法式者,皆扁表其門,以興善行。”

白榜:唐代杜甫《白鹽山》:“白榜千家邑,清秋萬估船。”

扁榜:南宋陸游《今上皇帝賜包道成禦書崇道庵額》:“於是皇帝聞而異之,故有扁榜之賜。”

扁額:南宋岳珂《桯史·劉蘊古》:“初,吳山有伍員祠,瞰闤闠,都人敬事之。有富民捐貲為扁額,金碧甚侈。”

扁式:清代李漁《奈何天·巧怖》:“有二位雅人在此,為何不命一個齋名,題一個匾式?”

又見清代王萃元《星周紀事》:“予家感公厚德,即恭送‘明察秋毫’匾式,嗣於滬城克復後,懸之公館。

牌面:《金瓶梅詞話》第四十八回:“周圍種松柏,兩邊疊的坡峰,清明日上墳,要更換錦衣牌面。”“墳上新安的牌面,大書‘錦衣武略將軍西門氏先塋’。”

牌匾:《說岳全傳》第二十八回:“(牛皋)卻認得牌匾上四個舊金字,是‘寒山古寺’。”

牌額:南宋陳善《捫虱新話》卷一:“前世牌額,必先掛而後書,碑石必先立而後刻。魏淩雲台至高,韋誕書榜,即日皓首,此先掛之驗也。”

榜額:北宋彭乘《墨客揮犀》卷三:“鐘弱翁所至,好貶剝榜額,字畫必除去之,出新意自立名。”清代紀昀《閱微草堂筆記·灤陽消夏錄六》:“一夕,夢到一公廨,榜額曰‘文儀’。”

總之,匾額產生之初的主要用意在於“旌別淑慝,表厥宅裏,彰善癉惡,樹之風聲”(《尚書·周書·畢命》)。古人用匾額來表彰,從而達到樹立良好風尚、穩定社會秩序、維護統治的目的。

二、匾額起源與流變

對匾額的記載和研究,古今皆有之。雖然我們對匾額具體的起源時間尚無法準確地考證,但從古籍記載中,我們可以順其脈絡,理清其出現、發展、演變的進程,使我們對匾額的歷史有一個相對清晰的認識。

匾額起源于何時,尚無準確的歷史記載,各種資料中也是眾說紛紜。清代訓詁學家段玉裁的《說文解字注》中認為,最早出現的匾額是漢高祖六年(前

201年)蕭何題寫的“蒼龍”“白虎”兩關之匾額。

但實際上在漢代之前類似的建築就已存在,當時亦有類似的標識也順理成章。《尚書》載商紂王曾建鹿台、巨橋以儲藏錢糧。《尚書.武成》有“散鹿台之財,發巨橋之粟”,孔穎達疏“鹿台,其大三裏,其高千尺”,服虔注“巨橋,倉名”,可見鹿台、巨橋二者都是建築的專有名稱。據《逸周書》記載,周初營建洛陽城時就有“五宮:大廟、宗宮、考宮、路寢、明堂”,緊接著還描述了這些建築的細節:“咸有四阿、反坫、重亢、重郎,常累、複格、藻棁、設移、旅楹、舂常、畫旅,內階玄階,堤唐山廧。應門庫台玄閫。”這些詳細的建築裝飾我們暫且不去理會,如此大規模且工藝繁複的宮殿群,其中必定會有文字一類的牌匾標識,否則豈不如同進入迷宮。

到春秋時期,建築物的名稱見於記載的更為豐富。以《左傳》所記載的魯國城門名稱為例,文獻所見的魯國城門至少有“上東門”(定公八年)、“鹿門”(襄公二十三年)、“稷門”(莊公三十二年)、“雩門”(莊公十年)等不同的城門。這些城門不以特定的方位稱謂,料想定有對應的匾額指示。最明顯的一則資料出自《左傳》杜預注:“魯城南門也。本名稷門,僖公更高大之,今猶不與諸門同,改名高門也。”(僖公二十年)杜預這段注文的根據可能是父老相傳,也可能是兩漢經師的故訓,但可以確定的是這次將“稷門”改名為“高門”的背後,肯定伴隨著門上標識物的改變,否則城中百姓如何周知城門名稱的變更?也就是說,在先秦時期,出於區別的需要,肯定已經出現了具有標識作用的“題署”,只是當時還沒有專名,更未形諸文字記載。

總而言之,先秦時期向人們宣示文告的“扁書”和為標識區別的“題署”在秦漢時期相互結合,形成了後來匾額的雛形。可惜的是,今天我們在考古資料中尚未發現直接與先秦匾額相關的資料。目前所見最早與匾額類似的實物當出自漢代,出土資料中與漢代匾額直接相關者有兩個。一是漢陶井上的“東井”“滅[戒]火”題署。東井滅火陶井出土有多種,現藏於河北省文物考古研究院。長

24.8 釐米,寬 17.5

釐米,正面有一人形塑像,左右兩側分別為“東井”和“戒火”(一說為“滅火”)篆書題署,可能表示漢代曾有專門用於滅火的消防井。二是內蒙古和林格爾新店子鄉漢墓壁畫中的“莫府門”等題署。在和林格爾漢墓甬道北壁的榜題有“莫府門”字樣,在前室西壁甬道北側下方有“護烏桓校尉莫府穀倉”榜題。前室北壁右下方有榜題“莫府大郎”字樣,其中的“莫”今作“幕”,“郎”今作“廊”。

兩漢魏晉時期有關於匾額題寫的史料記載。《太平廣記》中有這樣一段記載:“韋誕:魏韋誕,字仲將,京兆人……諸書並善,題署尤精。明帝淩雲台初成,令仲將題榜,高下異好,宜就點正之,因危懼,以戒子孫,無為大字楷法……初,青龍中,洛陽許鄴三都,宮觀始就,詔令仲將大為題署,以為永制。”而同樣在《太平廣記》中寫道:“孝武帝改治宮室及廟諸門,並欲使王獻之隸草書題榜,獻之固辭。”這兩段記載,反映了在兩漢魏晉時期,王公貴族開始熱衷於在宮殿城樓之上題寫匾額,而且十分重視匾文的書法,請當時的書法大家來題寫。

唐代顏真卿在《乞禦書放生池碑額表》一文中,討論了碑額題寫書法的要點,可見無論是朝廷還是書法家,對匾文書法已愈加重視。

匾額在宋代的發展達到了一個高峰,從其豐富的史料資源中便可窺見其一二。

《邵氏聞見錄》記載宋代皇帝對門額題字的內容非常關注,甚至要厘清一字之差。皇帝尚且如此,下面的官員乃至百姓更是會爭相效仿。匾額作為給建築物命名的功能,已經不僅停留在單單起一個名字而已,而是開始對題字的內容字斟句酌了。

從《桯史》的記載中,我們可以看到,在當時民間贈匾留名已不是奇事,有錢之人,更是已造金匾。相對木匾而言,金匾能更長久地保存,以達到留名青史之功效。匾額的質地在發生變化的同時,也產生了多樣的功能。

宋代,我們發現作為匾額最大的功能之一,就是使用較廣泛的商匾,已經發展完備。古代文獻的記錄也逐漸從趣聞逸事、民俗風物轉向專業性的論述。

宋代匾額得到如此程度的發展,一方面得益于文化藝術的高度發達,另一方面得益於經濟的迅速發展。這使得匾額從廟堂到民間都相當普遍,其功能也從標誌雄偉的建築物開始走向多樣化,文獻的記載也隨之豐富起來。

明清時期,匾額已經是相當的盛行,形制已經十分完備,從齋堂雅號到官府門第,從修身立志到旌表賀頌,匾額已經影響到人們生活的方方面面。而對匾額的記載除了李漁的《閒情偶寄》中有專門論述聯匾,在各地方誌以及中央政府的欽定則例中都不同程度地出現了關於匾額的記載。匾額又演化成為禮儀規範承載者的功能。

綜上所述,匾額經歷了從秦漢的初步形成,宋代的發展完善,到明清的豐富鼎盛。在漫長的歷史發展中,儘管匾額承載的社會功能、表達的文化內涵經歷了從單一到多樣,從簡單到豐富的過程,但是其形制、材質、題寫方式和製作工藝等方面卻是延續千年不變,這是匾額的重要文化特徵。在日益現代化的今天,類似匾額這種傳統的文化藝術已經被逐漸淡化,但匾額具有的歷史、藝術、哲學、文化等多重內容是研究傳統文化的重要載體。充分挖掘匾額文化,守護文化遺產、傳承匾額文化,對於傳統文化研究與保護都具有十分重要的意義。

(本文節選自《武威匾額述略》)

|