|

由白鹿原宗祠看中國祠堂文化

2017-06-27

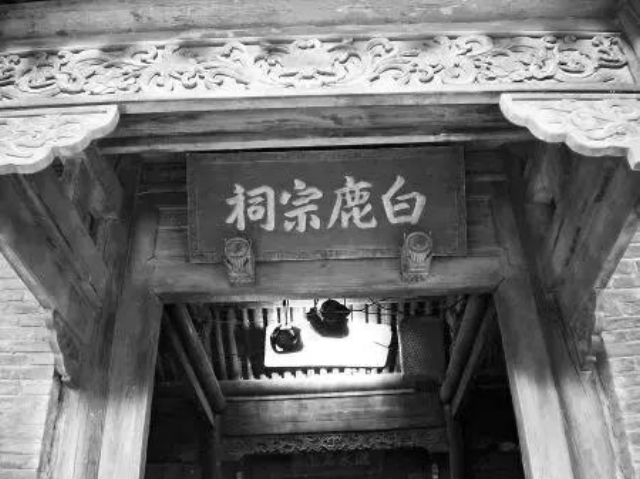

白鹿原

電視連續劇《白鹿原》劇中多次出現了白鹿宗祠、以及白嘉軒在祠堂跪拜的鏡頭。日前,我前往位於藍田縣前衛鎮楊木寨村何家溝組白家梁山樑上的白鹿原影視基地,參觀了這座古色古香、關中鄉村特色濃郁的白鹿宗祠。

祠堂是白鹿原濃厚的宗法教化和傳統觀念的代表性建築,而楹聯與碑文,則是中國祠堂文化中的兩種重要文化載體。

以文字作為表現手段,讚頌儒家禮教的理想境界和行為規範。門外兩側的八字磚牆刻聯:「祖龍津通民安樂;離德光昭物露春。」跨進大門,只見粗壯的木柱上懸掛著五副抱柱聯,門廳內柱則掛有一副楹聯:「高天厚地獻奇,星斗圖書山水畫;光宗耀祖垂訓,衣冠禮樂聖賢言。」

越過天井,第二進正殿懸牌匾「滋水環青」。正殿中第一排柱聯是:「宗祠對名山,祥瑞上騰萬丈焰;門前環古水,彩練直涌百川雄。」第二排柱聯是:「珠玉深藏富貴家;車馬往來文接武。」

祠堂第三進為後殿,懸中匾「世敦孝友」、右匾「履中蹈和」。柱聯是:「守祖宗一脈真傳,克勤克儉;教子孫兩行正路,唯讀唯耕。」橫列白鹿祖先牌位的神龕高處懸匾「祖德留芳」。後殿左前側立有《白鹿鄉約碑》,尾綴「宣統三年八月吉日,白鹿族白嘉軒、鹿子霖立」。這塊《白鹿鄉約碑》是由小說《白鹿原》中的「朱先生」擬定的。

在小說《白鹿原》中,白鹿兩姓合祭一個祠堂,同祖同宗。在族長帶領下,男耕女織,各司其職。人人信守道義,尊老愛幼,鄰里相安,在幾輩人的傳承下,積澱了淳厚的民風。

白鹿鄉約被立為族規後,每逢重要節日或族人娶嫁,族人們便會聚集祠堂,舉行莊嚴肅穆的儀式。族長要求族人的子子孫孫牢記鄉約的內容,永久流傳。

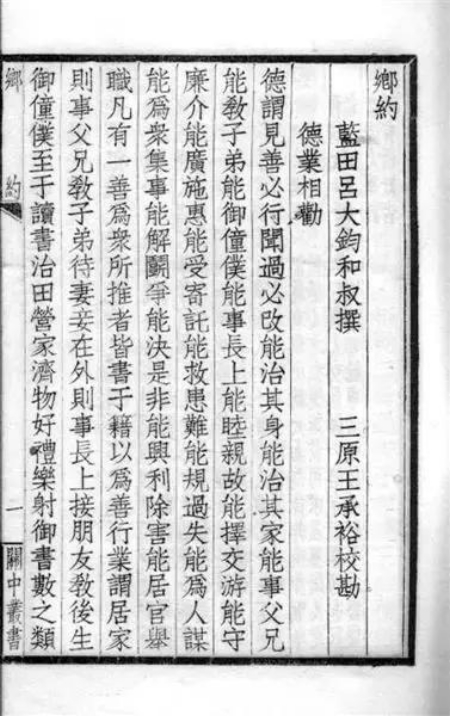

小說里沒有展示完整的《鄉約》內容,只能看到幾個大綱:德業相勸,過失相規、禮欲相交……這其實就是藍田《呂氏鄉約》中的內容。族人中但凡有違規者,監行者會記載下來,犯過三回者,按其情節輕重處罰。

在新思潮的涌動洗禮下,白鹿原的《鄉約》幾次毀在自己族人的手裏。而族長白嘉軒,把那被砸碎的鄉約碑拼湊起來,再次立在了白鹿村祠堂里,也立在白鹿村人的心坎里。身為族長,白嘉軒終身信奉祖輩的治家之本,忠實秉持《鄉約》之規。

小說里,背叛了祖輩禮法,違背了《鄉約》的兩個人物各有特點。一個是長工鹿三的兒子黑娃,他粗豪魯莽,先成為山中土匪,後又跟隨共產黨;另一個是白嘉軒的長子白孝文,一個有良好家風教化和私塾教育的後輩,卻因難抵色誘而墮落,被逐出家族。幾經頹廢敗落,最終加入國民黨。

黑娃、孝文這兩人在各有歸宿後,又都回到了白鹿原,請求族長白嘉軒,能讓自己重新回歸族人祠堂,祭拜祖先。這個情節的安排彰顯了強大的道德觀念的影響力,猶如百川歸海之理性回歸。

白鹿原鄉約詞

德,謂見善必行

聞過必改,能治其身,能修其家

能事父兄,能教子弟,能御童僕

能敬長上,能睦親鄰……

宗族祠堂是為了祭祀家族中的祖宗而建立的一種公共場所,這與中國封建社會的宗法制度、宗族勢力有著密切關係。中國的宗法制度到了明清時期,十分強調「祠堂族長的族權」。於是,祠堂也就成了封建宗法制度的核心與具體象徵。

祠堂在建築風格上大都顯示了富麗堂皇、雍容華貴的氣派;內部陳設莊嚴肅穆,尤其是最後一進——陳放「木主」,即祖先牌位的地方,條案上安放有香爐。宗祠也是家族中的長者向族中成員灌輸家族意識、執行家教家法的重要場所。對於違反族規家法的不肖子孫實行懲處,也大都在祠堂內進行。

祠堂中的祭祖活動,通常分為常祭、專祭、大祭等類型。常祭在每月初一和十五進行;專祭在子孫遇有婚娶、生子、升遷等喜事時進行;大祭則在元旦、春分、清明、端午、中秋、重陽、除夕等節令時進行。其中,春秋兩次大祭最為隆重,家族中,所有成年子孫都要進入祠堂參加祭祀。祭祖的主要程序有焚香、拜揖、瞻禮、告祝等。

隨著時代的變遷,祠堂漸漸淡出人們的視野。然而,在弘揚傳統文化的層面上,它仍然具有鮮明的儒家文化特徵和深刻的認識價值。白鹿宗祠是今人依據小說情節而仿建的,而在我國的一些古老村落,至今仍完好地保存著幾百年前的宗祠建築,成為凝聚民族、家族精神的活化石。

源自|西安晚報

原文網址:https://kknews.cc/culture/bobbmpm.html

|