|

泉州古代易學研究探略

2024年12月02日

《周易》成書於西周,始稱《易》或《周易》,故司馬遷雲:“文王拘而演《周易》”[1]。漢代是易學研究的興盛時期,《漢書•藝文志•六藝略》雲:“六藝之文,《樂》以和神,仁之表也;《詩》以正言,義之用也;《禮》以明體,明著著見,故無訓也;《書》以廣聽,知之術也;《春秋》以斷事,信之符也;五者,蓋五常之道,相須而備,而《易》為之原。故曰:“《易》不可見,則乾坤或幾乎息矣。”言與天地為終始也。”[2]從此,“中國古代各朝史書的《經籍志》《藝文志》,以及各類官修、私撰的目錄學專著,均將《周易》研究的著述列居群經之首。”[3]作為六經之首的《周易》,被稱為《易經》,成為一門顯學。唐代把《易經》作為科舉考試的內容,更突出了《易經》的重要地位。漢唐之後,《易經》研究者絡繹不絕,易學研究成為中國古代傳統文化的重要組成部分。

中唐之後,特別是歐陽詹登進士第之後,泉州“縵胡之纓,化為青衿”,文化逐步發展,易學研究也隨之逐步走向興盛。唐五代泉州易學研究著述見諸史籍者,有陳黯的《大易裨正書》;北宋有5部;南宋有27部;元代有1部。明代泉州易學研究達到高峰,見諸史籍的易學研究著述有110部。

清初沿襲明代,易學研究著述不少,清代中後期,泉州易學研究逐步走向式微。

有清一代,見諸史籍的泉人易學研究著述64部,不僅數量不如明代,而且品質也遠不如明代。泉州古代在易學研究方面,有四個階段值得關注:

一是南宋時期以李中正為代表的以史解易;

二是明代中期以蔡清為代表的以“理”解易;

三是明代晚期以李贄為代表的以“心”解易;

四是清初李光地的以“性”解易。

這四個階段的研究各有不同的突出特點,代表著泉州古代易學研究的最高水準,是瞭解泉州古代易學研究的關鍵。

南宋時期以李中正為代表的以史解易

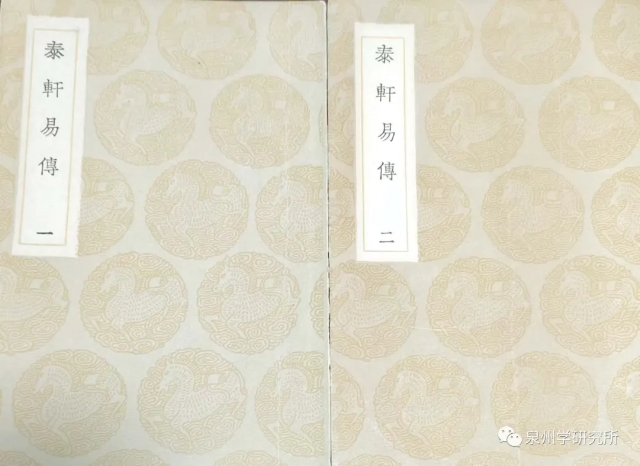

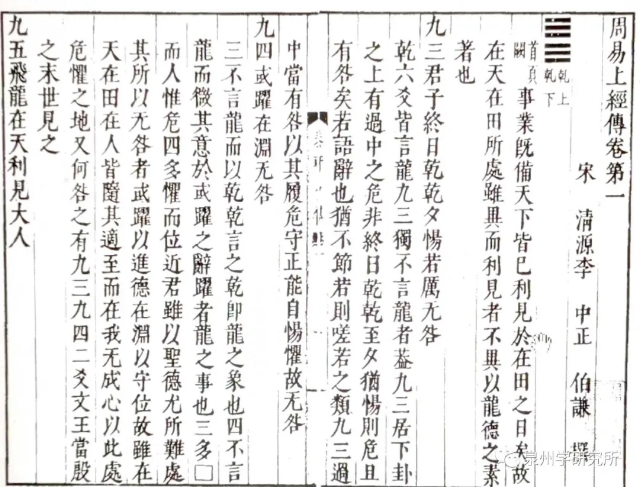

李中正,生卒年不詳,字伯謙,晉江人。乾隆《泉州府志》載:李中正“積涉狷介,與傅忠簡諸公友善”[4]。據此可知,李中正與傅自得生活於同一時期。傅自得(1116-1183),“以父死國,得補承務郎、福建路提點刑獄司、通判泉州,知興化軍”[5]。由此可知李中正大約生活于南宋光宗、孝宗時期。李中正有《泰軒易傳》行於世,此書為目前發現的宋代泉人研究《易經》僅存的著述。

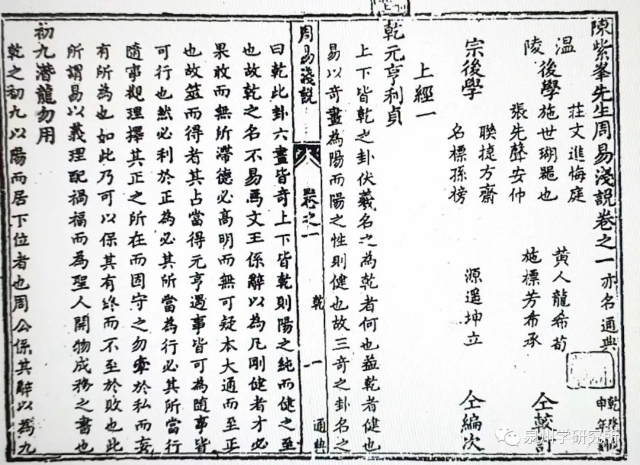

李中正《泰軒易稿》(1936年商務印書館出版)

《泰軒易傳》收入《續修四庫全書》。《續修四庫全書總目提要》雲:“此書《宋史•藝文志》未著錄,諸家書目失收,《經義考》《四庫全書總目》未及,唯日本有足利學所貯文明中影本。1808年,日本天瀑山人(林述齋)刊入《佚存叢書》,用活字印刷,清嘉慶時傳入我國。”[6]說明了此書版本的來源。

《泰軒易傳》的主要特點是以史解易。以史解易,古來有之,故《續修四庫全書總目提要》雲:“以史證《易》,《四庫全書總目提要》以宋人李光、楊萬里為代表,實則馬王堆帛書《繆和》篇已開風氣,可謂源遠流長;視《易》為殷、周之史,此書實為先聲。由此言之,此書在《易》學史上自應有它的地位。”[7]

李中正以史解易,首先是大量引用商周之事解經。這種解經方法所涉人事離文王演化周易時間近,有助於對卦義的理解。宋人董洪在《泰軒易傳•跋》中雲:《泰軒易傳》“真得三聖之心,而非區區訓詁之末,其有功於吾道也不淺……其以殷商時事當之者,無慮百數十條。”[8]比如,解《屯》卦九五爻辭時,李中正認為:“九五以剛居尊,處屯難之時。既不能眾建諸侯與天下同其利,而使初九磐桓居貞,以得民於下。又不能親附大臣,資以輔佐,而使六四乘馬班如。以往應于初,上下之情不通,而德澤不加於民。此屯其膏之象也。小而為一國之主,不侵君以得民,以此為貞則凶,豈不有乖于大亨貞之義。處屯難之中,不能弘濟博施以拯斯民,又何光大之有。坎為雲而未雨,有屯其膏之象。此爻象殷之末世。”[9]把此爻辭與殷商末世緊密聯繫起來。

除以殷商之事為主外,李中正的以史解易也引用了上至堯舜禹,下至漢唐之史事。比如,解《坤》卦初六爻辭時雲:“田氏纂齊,來於威公之霸。六卿分晉肇于文公之興,趙高之奸蓄於始皇之時,保憲之亂始于光武之世,司馬懿之禍生於魏武之手,五胡之亂基於平吳之後。皆當其盛時而不之覺也。”[10]引用的史事牽涉春秋戰國、秦漢、魏晉南北朝。

李中正《泰軒易稿》(日本《佚失叢書》本)

清人阮元在《研經室集》中雲:“凡言《易》者,非泥陰陽,即拘象數。此(《泰軒易傳》)則專明人事,於起伏消長之機,隨事示戒,非空談者可及。”[11]《續修四庫全書總目提要》亦指出:“此書解《易》主于義理,釋卦、爻辭往往以前代史事為證。”[12]以上都說明《泰軒易傳》以史事解易的特點十分突出。

以史解易對泉州後代的易學家產生了一定的影響。比如,明代的林欲楫。林欲楫(1576-1662),字仕濟,號平庵,晉江人,萬曆三十一年(1603)解元,四年後舉進士,官至禮部尚書,有《易經勺解》行於世。此書收入《四庫全書總目•經部•易類存目》,《四庫全書總目》雲:“其說專主人事,以發明理義為主,不及象數。”[13]在解《明夷》卦時,林欲楫雲:“明夷一卦,當文王與紂之時。他卦言利貞而此獨言艱貞,文之所遇亦㤞艱矣。乃吾夫子不以艱貞歸文王,而以歸箕子,箕子更艱于文王也。文王當三分有二之秋,易挾威以震主,而柔順之難。箕子當貴威無權之秋,易屈節以避禍,而正志之難。文之可以無夷而夷也。箕子之可以無艱而艱也。非夷且艱亦不得為文王箕子矣。”[14]此解經從文王“三分天下有其二,以服事殷”,以及箕子輔紂,諫阻不聽,被貶為奴的“人事”,來闡明“非夷且艱亦不得為文王箕子矣”的義理。

再如,明代的林孕昌。林孕昌(1595-1657),字為磐,號素庵,晉江人,明天啟二年(1622)登進士第,官至吏部郎中。林孕昌著有《易史象解》一書。此書收入《四庫全書總目•經部•易類存目》,《四庫全書總目》稱:“其說取《易》象大義,各摭史事以配,每一卦為一解。”[15]可惜的是,目前《易史象解》的版本已佚,無法進行深入的研讀。

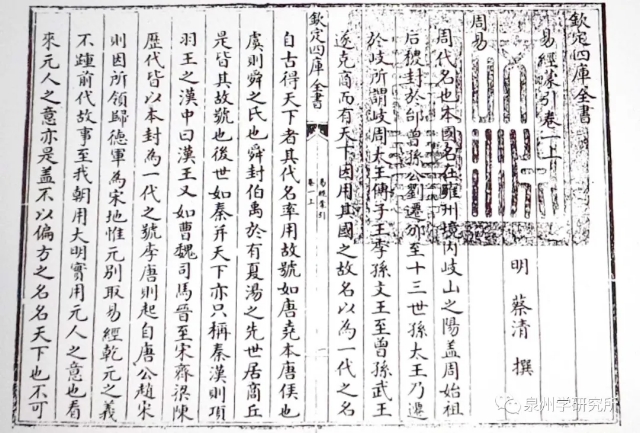

明代中期以蔡清為代表的以“理”解易

蔡清(1453-1508),字介夫,號虛齋,晉江人,成化十三年(1477)解元,成化二十年(1484)進士,曆官至江西提學副使等。蔡清登進士第後,“即乞假歸講學”,後“得吏部祠祭主事”。當時王恕執掌吏部,“重清調為稽勳主事”,“清乃上二劄:一請振綱紀,一薦劉大夏等三十餘人。恕皆納用。”不久“以母憂歸”,後又“乞假養父”,“家居授徒不出。”正德改元後,“即家起江西提學副使。”因甯王做法不符合禮制,“遂乞休”。後“起清南京國子監祭酒。命甫下,而清已卒。”[16]蔡清雖有入仕的經歷,但一生中大部分時間是在泉州講學和著述。《明史》載:蔡清“少走侯官,從林玭學《易》,盡得其綮……清之學,初主靜,後主虛,故以虛名齋。平生飭躬砥行,貧而樂施,為族黨依賴。以善《易》名。”[17]蔡清有《易經蒙引》《太極圖說》《河洛私見》等易學著述行於世。

蔡清雕像

以“理”解易,即理學易,用理學思想解讀《易經》,這是蔡清易學研究的主要特點。當然蔡清這種以“理”解易是“不全從《本義》,而能發明《本義》”[18]。清人吳焯在《繡谷亭薰習錄》一書中指出:蔡清的《易經蒙引》“發明朱子之學,救偏補闕,雖皆出於諸儒經說;而摭拾無遺。謂為紫陽之功臣,洵無愧焉。”[19]這個評價是比較貼切的。比如,蔡清贊成朱熹的觀點,認為《易》模寫天地之理。但他在解釋《系辭》“天下之理得,而成位乎其中矣”時雲:“大抵《易》書之理即天地之理,天地之理亦吾身之理。孔子此章之言,一以見人當求易理於天地,二以見人當求天地之理於吾身。蓋有天地之易,有吾身之易,有《易》書之易。究竟論之,則易理本在天地與吾身,其《易》書則是天地人身易之影子也。若不是於天地吾身上體驗得出,則看那《易》書之易,終亦死殺了。雖曰《易》與天地准,亦不見其果與天地准矣。孔子《系辭傳》之作特地是要人見得此理破。”[20]從這些文字中,可以看出與朱熹“所論《易》是聖人模寫陰陽造化,此說甚善”[21]相比,蔡清在天地之易基礎上,提出了“吾身之易”。蔡清認為《易經》之易,應該是天地之易與“吾身之易”的折射。

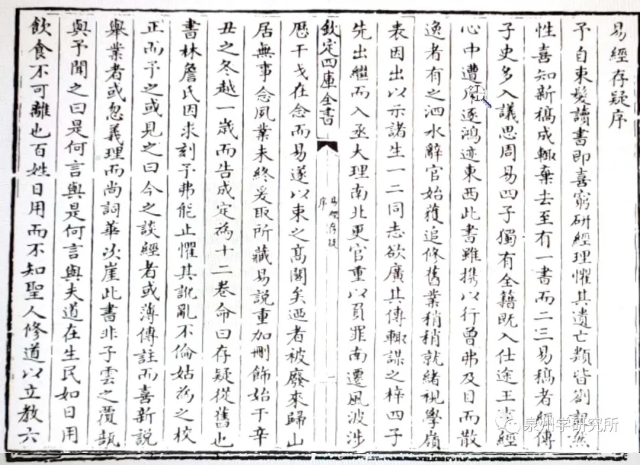

蔡清《易經蒙引》(《四庫全書》本)

再如,蔡清承繼了朱子《易》為蔔筮之書說,但主張“《易》以道義配禍福”。朱子雲:“近又讀易,見一意思:聖人作《易》本是使人蔔筮以決所行之可否,而因之以教人為善,如嚴君平所謂與人子言依於孝,與人臣言倚於忠者。故卦爻之辭,只是因依象類,虛設於此,以待扣而決者,使以所值之辭決所疑之事。”[22]明確表達了“《易》本是使人蔔筮以決所行之可否”之意。蔡清雲:“《易》雖主蔔筮,然以道義配禍福,與他術數書不同,所以為經也,故無不效。昔晉何晏聞管輅明易數,請與論易。鄧颺在坐,請作一卦,當至三公不?又問:連夢青蠅數十來集鼻上。輅告之曰:元凱輔舜,周公佐周,皆以和惠謙恭享有多福。今君侯位尊勢重,而懷德者鮮,畏威者眾,殆非小心永福之道。願君侯裒多益寡,非禮弗履,則三公可至,青蠅可驅也。後二人皆坐事誅夷。”[23]蔡清借用三國時術士管輅的典故來闡明“《易》以道義配禍福”的道理。管輅應曹魏大臣、玄學家何晏之約前往論《易》。當時曹魏大將鄧颺也在旁邊,鄧颺請管輅幫其占一卦,看能否官至三公,並告知曾夢見數十隻青蠅聚集其鼻子之吉兆。而管輅認為鄧颺位尊勢重,卻不講道德修養,即使得好卦,如果不改恐怕下場也不妙。後何晏和鄧颺二人都被殺而且夷三族。故蔡清認為:“輅以易數名,而其言如此,是知以道義配禍福者矣。當老莊虛浮之世,而有如此等人物,亦豪傑之士哉!愚嘗謂,上有天,下有地,中有人。天有時,地有利,人有為,人為之功用亦大矣。人為之善者,或能吉其凶。其不善者,則能凶其吉。愚故錄輅之言,以正《易》道之門戶也。”[24]這就是“《易》以道義配禍福”的具體表現。

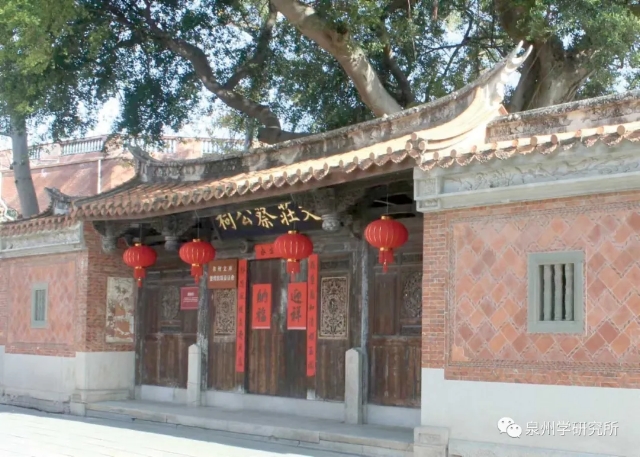

蔡清祠

《明代易學史》一書的作者認為:“《易經蒙引》依朱子之說,折中宋、元、明諸家朱學注疏,極力糾正其中誤讀偏頗之處,條分縷析,十分詳盡,極有價值……難能可貴的是,蔡清對朱子之說並非一味拘執墨守,這對時人及後學衝破朱學藩籬,進一步發展宋明理學具有重要意義。”[25]任利偉在《蔡清易學述略》一文中指出:“蔡清總結了南宋末年以來程朱理學的發展過程,認為無論是宋末學者的‘盡取伊洛遺言,以資科舉’,還是元代學者的‘明理不精,而失之疏略’以及當時學者的‘于經傳鮮有究心’,其共同弊病在於對程朱義理墨守成規,不敢有所發明,致使程朱之學代代相因,粗糙空洞。”[26]這些評論都說明蔡清在明代易學史上有著重要地位,為明清時期泉州成為易學研究重鎮奠定了基礎。

陳琛故居

附于《明史•蔡清傳》的陳琛、林希元的以“理”解易值得一提。陳琛(1477-1545),字思獻,號紫峰,晉江人,正德十二年(1517)與林希元同榜進士,官至吏部考功郎。陳琛有《易學淺說》行於世,收入《四庫全書總目•經部•易類存目》。《四庫全書總目》稱:“琛《易》學出蔡清,故大旨主于義理,然欲兼為科舉之計,故順講析講,全如坊本高頭講章,較清《易經蒙引》,可謂每況愈下矣”[27]。

《周易淺說》是陳琛對蔡清《易經蒙引》的進一步發揮。雖然《周易淺說》也是適應科舉之需而作,且在理學思想的闡述上沒有超出蔡清,但是陳琛把這些闡述以白話的形式體現出來,通俗易懂,深受當時士人歡迎[28]。比如,在解經文“君子以自強不息”時,陳琛寫道:“夫子《大象傳》釋卦之象,謂夫三陽之卦為乾,乾有天之象焉。此卦上下皆乾,則是天之運行,今日一周而明日又一周,若重複之象,非至健不能也。其在君子,則克治之功已深,存養之力已到。其天德之剛,卓然而自立;人欲之私,靡然而退聽。又且自始至終,無頃刻之間斷。由壯至老,無一時之止息。君子之乾,孰大於是?此君子當作自然說。《本義》‘不以人欲害其天德之剛’,乃推原說。”[29]言簡意賅,經之解淺而義明。反觀蔡清用了五百多字,還引用了《本義》《孟子》《大學章句》等典籍,雖然也深刻闡明了經義,但顯得比較繁雜。

陳琛《周易淺說》(清乾隆五十四年刻本)

林希元(1482-1566),字茂貞,號次崖,同安人,正德十一年(1516)舉人,正德十二年(1517)聯捷進士,與陳琛同榜,官至廣東按察僉事。林希元有《易經存疑》行於世,收入《四庫全書•經部•易類》。《四庫全書總目》稱:“是書用《注疏》本。其解經一以朱子《本義》為主,多引用蔡清《蒙引》,故楊時喬《周易古今文》謂其繼《蒙引》而作,微有異同。其曰‘存疑’者,洪朝選《序》謂其存朱子之疑,以羽翼程、朱之《傳》《義》也。”[30]由此可見這也是一本以“理”解易之作。

當然林希元解易也有其特點,那就是尊崇程朱,但沒有完全拘泥于程朱,承繼于蔡清,但沒有完全拘泥于蔡清。比如對《大畜》卦辭的解釋,朱熹在《原本周易本義》中寫道:“以艮畜乾,又畜之大者也。又以內乾剛健,外艮篤實輝光,是以能日新其德,而為畜之大業。”[31]蔡清寫道:“大陽也,艮畜乾,艮是陽,非若小畜之以巽畜乾也,故為大畜。況以艮畜乾,其所畜者,乾也。又畜之大者也。又內剛健,外篤實光輝,內外合德,其德日新,而為畜之大也。”[32]而林希元在《易經存疑》中寫道:“《大畜》之義有三:艮畜乾大者畜也,是一義;所畜者乾,又畜之大,是一義;內乾剛健,外艮篤實輝光,日新其德,為畜之大,是一義。”[33]三者比較,在《論林希元〈易經存疑〉對〈周易本義〉的注疏》一文中,李育富認為:“較之朱子過簡,蔡清之過繁,希元則適得其中,較為準確地闡明了《本義》見解。”[34]不贊成朱熹的觀點時,林希元也是直言不諱。比如,林希元寫道:“夫子作《系辭大傳》以明易至是見得天地間道理,不外乎陰陽二者。故特發明出來示人。此是探本窮源之論。”[35]林希元認為朱熹的這種論點有值得斟酌的地方,故雲“故聖人即陰陽之迭運以語道之全體,非陰陽迭運之外複有個道也。朱子乃曰其理則所謂道,卻似陰陽迭運之外,又有個道,未免起人疑惑。”[36]

林希元《易經存疑》(《四庫全書》本)

對於明代中期,泉州易學研究之盛,《閩中理學淵源考》認為:“明初學者,多屬朱門派緒,其傳習說經,猶存宋元間諸儒家法。三山林氏以易學倡教東南,虛齋時弱冠為諸生,以僉憲臨江周公虛白命,得登其門,卒之經學大明,為有明一代經師之首,海內宗之。厥後,陳紫峰、林次崖、蘇紫溪,遞衍其緒,以易學成一家言,於是泉南習《易》者,家弦戶誦。”[37]

明代晚期以李贄為代表的以“心”解易

李贄(1527-1602),字宏甫,號卓吾,又號溫陵居士,晉江人,祖籍南安,嘉靖三十一年(1552)舉人,官至姚安知府。李贄“從小就很有個性,六歲喪母,便能自立。”[38]鄉試中舉後,李贄就不再參加進士考試,初授河南衛輝府共城教諭,後任國子監博士、吏部司務、南京刑部員外郎、郎中。萬曆五年(1577),李贄出任雲南姚安知府,道光《雲南通志》記載:李贄姚安知府期間“性嚴潔,民間罹火災,為建火神廟,祈而禳焉。在官三年,自劾免歸,士民攀轅臥道,車不能發。”[39]萬曆九年(1581),李贄棄官後,主要是著書立說,教授弟子。李贄是晚明進步思想家,“主張個性解放與自由,有人稱他為反對封建專制主義的啟蒙運動的先驅。”[40]後被明神宗以“敢倡亂道”等莫須有罪名,將其下獄。入獄後,憤而自刎死於獄中[41]。李贄平生著作頗豐,其易學研究著述《九正易因》收入《四庫全書總目•經部•易類存目》。《四庫全書總目》雲:“贄所著述,大抵皆非聖無法,惟此書尚不敢詆訾孔子,較他書為謹守繩墨雲。”[42]

李贄故居

王陽明畫像

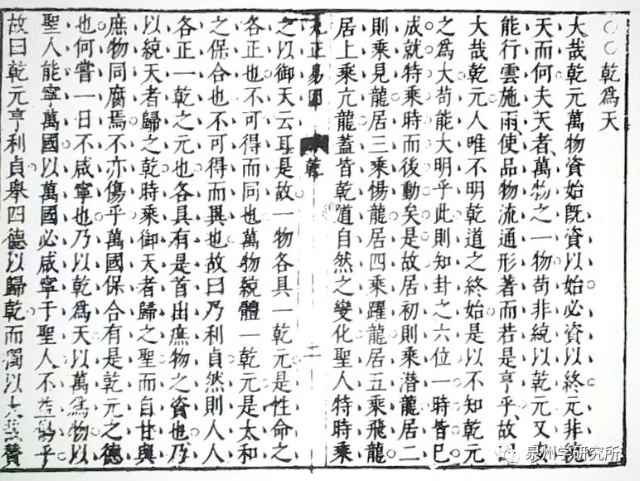

以“心”解易,即心學易,用心學思想解讀《易經》,這是李贄易學研究的重要特點。李贄在四十歲時開始接觸陽明心學,在《陽明先生年譜後語》中,他寫道:“不幸年甫四十,為友人李逢陽、徐用檢所誘告我龍溪王先生語,示我陽明王先生書,乃知得道真人不死,實與真佛、真仙同。雖倔強不得不信之矣。”[43]從此李贄開始了對王學的探索。在以後的很多著述中,李贄都提到了陽明心學,並傾注心血完成了《陽明先生道學鈔》與《陽明先生年譜》的編纂工作。在《九正易因》一書中,李贄以心解易,表達了強烈的反傳統思想。比如,《傳習錄》雲:“一日,王汝止出遊歸。先生(王陽明)問曰:‘游何見?’對曰:‘見滿街都是聖人。’先生曰:‘你看滿街人都是聖人。滿街人倒看你是聖人在。’”[44]王陽明認為:“聖人之所以為聖,只是其心純乎天理,而無人欲之雜。……故曰‘人皆可以為堯舜’者以此。”[45]而李贄在《九正易因》對乾卦的解釋正是承繼了王陽明這種聖人觀。李贄雲:“大哉乾元,萬物資始。既資以始,必資以終。元非統天而何?夫天者,萬物之一物,苟非統以乾元,又安能行雲施雨,使品物流通形著而若是亨乎?故曰:大哉乾元。人唯不明乾道之終始,是以不知乾元之為大,苟能大明乎此,則知卦之六位,一時皆已成就,特乘時而後動矣。是故居初則乘潛龍、居二則乘見龍、居三乘惕龍、居四乘躍龍、居五乘飛龍、居上乘亢龍。蓋皆乾道自然之變化,聖人特時乘之以禦天雲耳。是故一物各具一乾元,是性命之各正也,不可得而同也。萬物統體一乾元,是太和之保合也,不可得而異也。故曰:乃利貞。然則人人各正一乾之元也,各具有是首出庶物之資也,乃以統天者歸之乾,時乘禦天者歸之聖,而自甘與庶物同腐焉,不亦傷乎?萬國保合有是乾元之德也,何嘗一日不咸寧也。乃以乾為天,以萬為物,以聖人能甯萬國,以萬國必咸甯于聖人,不益傷乎?故曰:乾、元、亨、利、貞。舉四德以歸乾,而獨以大哉贊元,其旨深矣。”[46]張建業為此指出:“正因為‘一物各具一乾元’,李贄進一步提出‘人人各正一乾之元也,各具有是首出庶物之資也’,就是說人人都具有乾元這種大德,人人都具備首出萬物的資格,沒必要把一切都歸於聖人,如若認為只有聖人才能‘乘禦天’‘甯萬國’,那是真正的悲哀可傷啊!李贄從《乾卦》引出的這一命題,強調人人平等,人人皆聖,具有強烈的反封建壓迫反封建傳統的戰鬥意義。”[47]四庫館臣認為:《九正易因》“較他書為謹守繩墨雲”,此言差矣。

李贄《九正易因》(明刻本)

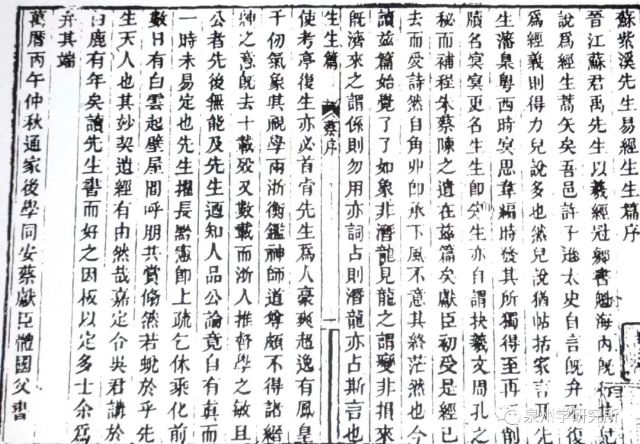

明代晚期,泉州還有一位著名的以“心”解易的易學家蘇浚。蘇浚(1541-1599),字君禹,號紫溪,晉江人。萬曆元年(1573)解元,萬曆四年(1577)進士,官至廣西布政司參政,“政聲顯著”。蘇浚因其受座師郭子章的影響以及任浙江督學僉事的經歷,深受陽明心學的浸潤,創作了《易經生生篇》一書。

《易經生生篇》收入《四庫全書總目•經部•易類存目》。《四庫全書總目》雲:“大旨主王弼虛無之說,一切歸之於心學,非惟廢蔔筮之說,乃並宋儒言理,而偶及數者,亦以為執泥牽拘。”[48]

受陽明心學的影響,蘇浚在解易中引入心學。比如,在解《豐》卦的《總論》中,蘇浚指出:“人之一心,渾然天理,如太虛之中,空空洞洞,即萬感當前,而一真常照也。但照心易息,而忘心易生。智慧情識,障之於內。紛華盛麗,障之於外。於是聞見日增,意智日揚,而豐部日甚矣。夫明非自外至也,從中出也。中無所累,則清明生於夜氣,雖幽而亦明也。中有所累,則鬥沫蔽于日中,雖明而亦幽也。微矣哉。幽明之幾乎。古之聖賢,獨見獨聞,不以戶居而廢惺惺,明目達聰,不以大庭而遣炯炯。故曰有孚、曰發志。一念之明,固明也。曰來章、曰夷主、曰配主,天下之明,亦明也。至於繼明照于四方,而豐亨之治,如日中天矣。同有是明德者,慎毋自藏,而終於弗覿哉。”[49]蘇浚認為人之心,本來就是“渾然天成”的,只不過受到了“智慧情識”“紛華盛麗”的障蔽。人要自覺排除這些障蔽,“大明非自外至也”,這樣就能成為“明德者”。蘇浚也提倡知行合一。比如,他在解易時強調治國之道。在解否卦時,蘇浚雲:“此其亡之戒,聖人之所以惓惓也。以周之宣王,奮然于厲王不振之後,《庭燎》問夜,《雲漢》憂民,安集歌于《鴻雁》,振武詠于《車攻》,至驅獫狁,平蠻荊,厥功燦然,乃料民太原,識者已謂其漸不克終。未幾,而幽王煽亂,亦謂宣王有以釀之,則其亡之訓,良可鑒哉。”[50]文中用周宣王的興亡之事告誡統治者,得民心者,得天下。凡此種種,都是心學易的突出表現。

蘇浚《易經生生篇》(清道光二十三年蘇廷玉刻本)

對於蘇浚易學研究,特別是《易經生生篇》的價值,《明代易學史》的作者認為:“一方面,他以聖人洗心而作《易》的命題,證明了天地之道、聖人之心與《周易》一書的同一性,進而解決了以心釋《易》的理論前提,推動了明代心學易思潮的發展;另一方面,他通過‘在本體上宗程朱,在功夫上宗陽明’的學術思路調和理學與心學的嘗試,也在一定程度上推動了明代理學的發展。”[51]

清代初期李光地的以“性”解易

李光地(1641-1718),字晉卿,號厚庵,又號榕村,安溪人,康熙九年(1670)進士,累官至吏部尚書、文淵閣大學士。李光地居相位十三年,在協助康熙平定“三藩”之亂,以及促成統一臺灣諸方面,發揮了極為重要的作用。李光地既是政治家,又是大學者,他遍讀群經,儒學經傳,諸子百家、歷數、兵法、水利、律呂、音韻等,無不旁涉會通,得其要領。《清史稿》載:“(康熙)四十四年,拜文淵閣大學士。時上潛心理學,旁闡六藝,《禦纂朱子全書》及《周易折中》《性理精義》諸書,皆命光地校理,日召入便殿研求探討。”[52]李光地著作頗豐,有十八部著作收入《四庫全書》。其易學代表作主要有《周易通論》《周易觀彖》。

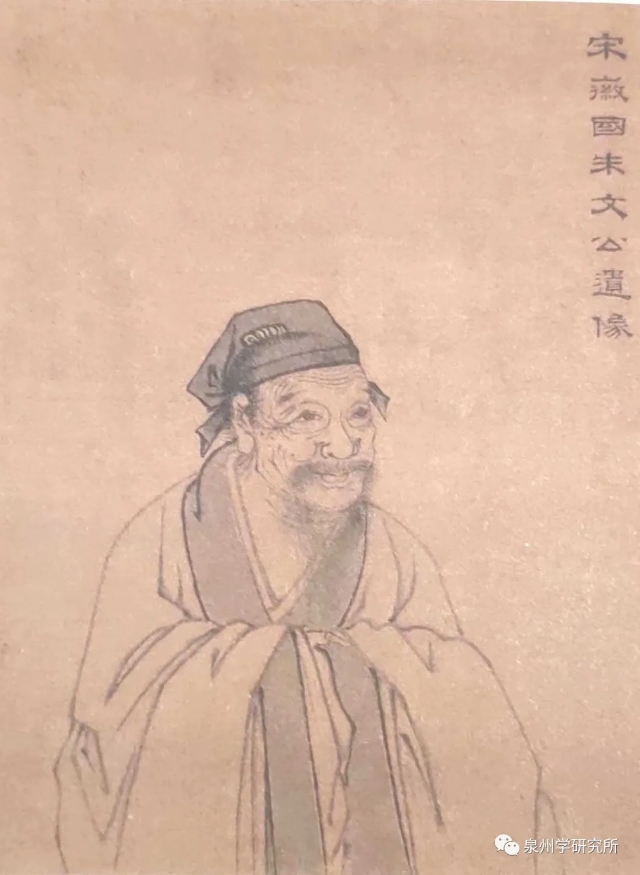

李光地畫像

李光地的易學研究有幾個方面值得注意:一是對《易經》起源的探索做了一個歸納,正本清源。李光地認為:“八卦之名,為伏羲所命”“六十四卦之名,為文王所命”“系爻固文王之義,而周公成之與”“夫子贊《易》曰《十翼》”。同時李光地又對“四賢”在易學研究上所作出的貢獻進行了評價。在《周易通論》中,李光地雲:“間嘗論《易》之源流,四聖之後,四賢之功為不可掩。蓋自周子標‘太極’之指,邵子定‘兩儀’以下之次,而伏羲之意明。程子歸之于性命、道德之要,其學以尚辭為先,而文、周之理得。朱子收而兼用之,又特揭蔔筮以存《易》之本教,分別象占以盡《易》之變通,於是乎由孔聖以追羲、文,而《易》之道粲然備矣。”[53]“四聖”指的是伏羲、文王、周公、孔子;而“四賢”指的是周敦頤、邵雍、程頤、朱熹。

二是肯定了朱子之說。李光地是贊同朱熹的“蔔筮之說”的。為此,在《周易通論》中,李光地寫道:“三代學校之教,《詩》《書》《禮》《樂》四術而已。《易》掌于太蔔,國史掌于史官,乃專官之學,未嘗施於學校也。故韓宣子至魯,乃見《易象》《春秋》,則知《詩》《書》《禮》《樂》列國有傳,而二書者獨閟。自夫子贊修之後,稍見於世矣。故記禮者名為《六經》,而莊周之徒,頗知其意者,亦往往並述焉。然自秦政燔經,獨存蔔筮、醫藥、種樹之書,而《易》幸不毀。則知其時猶未直目之經,學士先生猶未流行誦習,以故蔔筮家專司而世守之。是則《易》之本教然也。”[54]李光地對朱子的“蔔筮之說”作了以下評價:“朱子深探其本,作《本義》一編,專歸蔔筮。然而至今以為訾謷,蓋恐狹《易》之用、小《易》之道,而使經為伎術者流也。殊不知《易》之用,以蔔筮而益周。《易》之道,以蔔筮而益妙。而凡經之象數辭義,皆以蔔筮觀之而後可通,初非小技末術之比也。”[55]最後,李光地總結道:“是故朱子之大有功于《易》,蔔筮之說也。有得於此,然後可以言潔靜精微之要。”[56]

朱熹畫像

三是“小學”研究的運用。《中國大百科全書》載:小學“漢代稱文字學為小學。隋唐以後成為文字學、訓詁學和音韻學的總稱。”[57]梅軍在《周易觀彖校箋•前言》中寫道:“在撰寫《周易觀彖》時,李光地也能自覺地追求博洽融通,研覃經訓,並將小學研究運用于《周易》文本的校勘及經義理解。宋明以來,治《易》者多囿於談論象數、義理,空疏附會而罔顧文字、音韻、訓詁之學。迄至清初,這種狀況並未改變。而李光地能夠從文字、音韻、訓詁出發,據以探討義理之真,這是李光地治《易》能超出群儒的一個重要的原因。”[58]比如在解“鼎”卦辭“元吉亨”時,李光地寫道:“‘元吉亨’當從《彖傳》作‘元亨’,‘吉’字衍也。凡卦名下直曰‘元亨’,而無他辭者二,‘大有’‘鼎’也。‘大有’之義與‘比’相似,然‘比’以一陽統眾陰,所有者民也。‘大有’以一陰得眾陽,所有者賢也。‘鼎’之義與‘井’相似,然‘井’在邑裏之間,所養者民也。鼎為朝廟貴器,所養者賢也。《易》之義,至於‘尚賢’,則‘吉’無以加,故其辭皆直曰‘元亨’。”[59]因此,梅軍認為:“程頤雲:文羨‘吉’字,卦才可以致‘元亨’,未便有‘元吉’也。《彖》複止雲‘元亨’,其羨明矣。朱熹亦雲:‘吉’,衍文也。李光地同意程、朱關於文本校勘意見,並聯繫‘大有’‘比’‘井’諸卦,從經世致用的角度,闡述君王治國行政須養賢養民的道理。”[60]

李光地學術上最大的成就是在汲取古今聖哲之成說以及東漸西學之精華,結合時務之需,加以發揚光大,提出“性本論”之說[61]。程、朱理學主張“以理為本”,而陸、王心學提出了“以心為本”,李光地在各取所長的基礎上提出了“以性為本”。李光地認為:“故宜為之說曰,理即性也。言氣之中有亙古不已之性,是之謂理,不可以以氣為理也。”[62]他還提出了“知善明性”,“性者善而已矣。物之性猶人之性,人之性猶我之性。知其性善之同,而盡之之本在我,此所以知性明善也,此所以為知本也。”[63]

李光地故居

為此,以“性”解易,是李光地易學研究的主要特點,在中國易學史上自成一家。比如,在《周易觀彖》解釋“繼之者善也,成之者性也”時,李光地提出:“釋‘與天地相似’之‘性’也。‘繼’猶‘繼體’‘繼志’之‘繼’。蓋天賦人受,交接之間也。天地之性純粹至善,人物得是理以有生,則莫不有天命之善焉。然乾道變化,二、五參差,氣異質殊,品類各正,是則為人物之性。故不特人與物,通塞偏正,較然異也,就人之中,仁知之見,各倚於所稟,百姓之愚,行習而不知。此所以與天地不相似而仁義合一之道鮮也。”[64]李光地認為天地之性本是善的,人秉天地之性,所以本性也是善的。但由於“氣異質殊”,受到了外界的影響,就有了不善的存在。趙中國在《李光地性本論構建中的易學貢獻》一文中指出:“所以在李光地的性論中,就基礎而言,性為天地之性,為善,就當下之呈現而言,性有人物之性,有不善存在。如此之觀念,一方面堅持了性善論,另一方面也解釋了為何有不善的存在。”[65]再如,在《周易觀彖》解釋“中孚”之卦時,李光地指出:“二陰在內,四陽在外。凡中虛之物,有感於外,則化生於其中。蓋其中虛者,實理具足,故感於外而生於中,非由外鑠我也。人心之性,感物發動,理亦如是。‘孚’之為字從爪、從子。鳥之覆卵,氣自外入,形從中化。內外之感,‘中孚’之義。”[66]通過釋“中孚”卦,李光地強調了後天學習的重要性,強調了“以性為本”的理念。蕭元在《周易大辭典》中雲:李光地之論易“尤重在闡述《周易》的應用,盡力使易學服務於官方政治。以易致用,以性理說易,是李光地易學的一大特色。”[67]《清儒學案》雲:“安溪學博而精,以朱子為依歸,而不拘門戶之見。康熙朝儒學大興,左右聖祖者,孝感、安溪後先相繼,皆恪奉程、朱而深究天人,研究經義、性理,旁及曆算、樂律、音韻。聖祖所契許而資贊助者,安溪為獨多。”[68]足見李光地學術思想影響之廣。

結 語

肇始于唐代的泉州易學研究,初盛于宋,鼎盛於明,沿襲于清初,直到清代中後期逐步走向式微。史籍記載,一千多年來,泉州共有易學研究著述208部,其中收入《四庫全書》的有5部,收入《四庫全書總目存目》有11部,收入《續修四庫全書》有3部,而李中正、蔡清、林希元、陳琛、李贄、蘇浚、李光地等人的易學研究對中國古代易學研究產生了一定的影響。這些易學著述充分體現了泉州作為國務院公佈的第一批歷史文化名城、聯合國教科文組織在世界各國建立的第一個“世界多元文化展示中心”、首屆“東亞文化之都”入選城市、列入《世界遺產名錄》的宋元中國的世界海洋商貿中心的深厚文化底蘊。

(作者系泉州師範學院研究員)

(原文刊載于《閩南》2023年4期)

注釋:

[1]韓兆琦編著:《史記箋注》,江西人民出版社,2004年,第6445頁。

[2](漢)班固撰:《漢書》,上海古籍出版社,上海書店,1986年,第165頁。

[3]張善文著:《歷代易家與易學要籍》,福建人民出版社,1998年,第4頁。

[4](清)懷蔭布總纂:乾隆《泉州府志》,泉州志編纂委員會辦公室影印,1984年,卷五十五,第42頁。

[5](清)周學曾等纂修,晉江縣地方誌編纂委員會整理:《晉江縣誌》,福建人民出版社,1990年,第1097頁。

[6][7][12]續修四庫全書總目提要編纂委員會編:《續修四庫全書總目提要•經部》,上海古籍出版社,2015年,第8頁。

[8][9][10](宋)李中正撰:《泰軒易傳》,續修四庫全書總目提要編纂委員會編:《續修四庫全書》第2冊,上海古籍出版社,2001年,第199頁。

[11](清)阮元著:《研經堂集》,中華書局,1993年,第1228頁。

[13][15][18][27][30][42][48](清)永瑢等撰:《四庫全書總目提要》,中華書局,1965年,第62頁。

[14](明)林欲楫撰:《易經勺解》,四庫全書存目叢書補編編纂委員會編:《四庫全書存目叢書經部》19冊,齊魯書社,1997年,第395頁。

[16][17](清)張廷玉等修:《明史》,上海古籍出版社,上海書店,1986年,第788頁。

[19](清)吳焯著《繡谷亭薰習錄》,中華書局,1995年,第537頁。

[20][23][24][32](明)蔡清撰:《易經蒙引》,《影印文淵閣四庫全書》29冊,臺灣商務印書館,1983年,第564-565頁。

[21][22](宋)朱熹著,郭齊、尹波評注:《朱熹文集編年評注》,福建人民出版社,2019年,第2322頁。

[25][51]林忠軍、張沛、張韶宇著:《明代易學史》,齊魯書社,2018年,第63頁。

[26]張濤主編:《周易文化研究》第七輯,社會科學出版社,2015年,第101頁。

[28][61]陳篤彬、蘇黎明著:《泉州古代著述》,齊魯書社,2008年,第139-140頁。

[29](明)陳琛撰:《陳紫峰先生周易淺說》,四庫全書存目叢書編纂委員會編:《四庫全書存目叢書•經部•4冊》,齊魯書社,1997年,第11頁。

[31](宋)朱熹撰:《原本周易本義》,《影印文淵閣四庫全書12冊》,臺灣商務印書館,

1983年,第646頁。

[33][35][36](明)林希元撰:《易經存疑》,《影印文淵閣四庫全書30冊》,臺灣商務印書館,1983年,第279頁。

[34]李育富,《論林希元<易經存疑>對<周易本義>的注疏價值》,《信陽師範學院學報(哲學社會科學版)》,2013年07期,第28-31頁。

[37]李清馥撰:《閩中理學淵源考》,《影印文淵閣四庫全書460冊》,臺灣商務印書館,1983年,第499頁。

[38][40]白壽彝總主編:《中國通史》,上海人民出版社,1989年,第16冊第1692頁。

[39]張建業主編:《李贄全集注》,社會科學文獻出版社,2010年,第26冊第328頁。

[41]福建省南安縣誌編纂委員會:《南安縣誌》,江西人民出版社,1993年,第866頁。

[43](明)李贄著:《陽明先生道學鈔》,《李贄全集續編》,首都師範大學出版社,2019年,第265頁。

[44][45]陳榮捷著:《王陽明<傳習錄>詳注集注》,重慶出版社,2017年,第289頁。

[46](明)李贄撰:《九正易因》,四庫全書存目叢書編纂委員會編:《四庫全書存目叢書經部》第6冊,齊魯書社,1997年,第696頁。

[47]張建業:《李贄與<九正易因>》,《北京師範學院學報》,1988年第1期,第1-8頁。

[49][50](明)蘇浚撰:《易經生生篇》,四庫全書存目叢書編纂委員會編:《四庫全書存目叢書經部》第13冊,齊魯書社,1997年,第92頁。

[52]趙爾巽等修:《清史稿》上海古籍出版社,上海書店,1986年,第1100頁。

[53][54][55][56](清)李光地撰:《周易通論》,《影印文淵閣四庫全書42冊》,臺灣商務印書館,1983年,第538頁。

[57]《中國大百科全書》總編會:《中國大百科全書》,中國大百科全書出版社,2009年,第24冊第543頁。

[58][60](清)李光地撰,梅軍校箋:《周易觀彖校箋》,中華書局,2021年,第12頁。

[59][64][66](清)李光地撰:《周易觀彖》,《影印文淵閣四庫全書42冊》,臺灣商務印書館,1983年,第735頁。

[62][63]李光地撰,陳祖武點校:《榕村全集》,《榕村全書:第八冊》福建人民出版社,2013年。

[65]趙中國:《李光地性本論構建中的易學貢獻》,《易學研究》2012年第05期27-34。

[67]蕭元、廖名春主編:《周易大辭典》,中國工人出版社,1992年,第234頁。

[68]徐世昌編纂:《清儒學案》,人民出版社,2010年,第1023頁。

|