|

“真龍天子”已逝 後人泉州繁衍

2012-02-09

宋太祖趙匡胤畫像(翻拍)

王審知(網圖)

李贄題贈的“鄉賢名宦”牌匾,掛于原甲第巷趙氏大宗祠的大門。

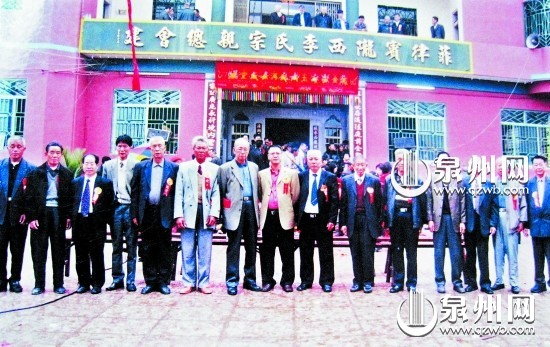

1993年6月21日,泉州趙宋南外宗正司研究會成立。

大唐開國皇帝李淵(翻拍)

龍年生“龍子”熱,從某種角度而言,透露出國人對“龍”的偏愛。

在古代,皇帝被視為“真龍天子”,皇族後裔則算“龍子龍孫”。“真龍天子”常住在各朝都城,而“龍子龍孫”居於何處呢?泉州就有不少皇族後裔。明末史學家何喬遠有詩雲:“宋家南外刺桐新,鳳凰台榭塚麒麟。至今十萬編民滿,猶有當時龍種人。”詩中的“宋家”和“龍種人”即指在泉繁衍生息的宋太祖趙匡胤後代。

永春有一支南朝陳國皇帝陳叔寶的後裔;泉州部分李氏為唐李淵第二十子李元祥後代……趙、李、陳、蕭、王此五姓都是有據可考的皇族後裔。近日,記者走訪了泉州趙宋南外宗正司研究會副會長趙世聰、福建師範大學原中文系副教授李少園、《泉州文庫》辦公室副主任楊清江等人,試圖還原“龍子龍孫”的前世今生——泉州趙姓是宋太祖之後,李姓是李君懷之後,陳姓是陳後主之後,蕭是齊梁二帝之後,而王姓是“開閩三王”王審■、王審知之後。

早報記者 張素萍 實習生周秋萍 徐曉虹

趙姓——【趙匡胤後代】

繁衍 800多年 帶來梨園戲

西元1130年前後,宋太祖趙匡胤

6世孫趙子■和趙子侁,攜其他趙氏皇族後裔

349人遷入泉州。當時,泉州交通和經濟貿易都很發達,趙氏在泉州繁盛一時,經過百年繁衍,趙氏皇族發展到了1800餘人。

1993年

6月21日泉州趙宋南外宗正司研究會成立。研究會副會長趙世聰介紹,統計資料顯示,1994年,趙宋南外宗在泉州共有太祖派近

17000人。趙氏祖墳墓葬遍及鯉城、晉江、南安、惠安各地。據介紹,1992年春,趙氏在惠安洛陽與黃塘之間埔兜山找到三個宋墓,認定是趙子■第四代孫趙希澮、趙希綊、趙希遐之墓。永春玉鬥鎮,居住著宋室後裔

300戶近2000人。族內至今仍完整保存有趙家世乘的13部《趙氏族譜》,還有一座明、清時代構築的“趙氏祖廟”,這些文物古跡都是研究泉州地方史的珍貴史料。

宋室南渡 趙氏皇族後裔入泉

史料記載,宋建炎年間(1127--1130年),宋室南渡,南宋遷都臨安,政治中心南移,大批皇族宗室隨之南渡,南外宗正司也南遷至泉州,大量趙氏宗子入閩。南外宗正司是宋朝廷為管理這些貴族而設的部門。此後,南外宗正司就一直設在泉州,直至南宋滅亡。

南宋之時,大量的趙氏皇族居住在福建,他們皆為宋太祖與宋魏王的後代。泉州當時是海外交通大港,經濟繁榮,南外宗正司設置於今市區舊館驛(舊梨園劇團內),大批皇族聚居于此。

趙子鏐、趙子侁是宋太祖派遣的入泉始祖。建炎三年(1129年),太祖次子德昭的第五代孫趙子鏐由南外宗正司入泉。此後,趙子鏐和他的後代便一直在泉州繁衍,最後“卒於官”,死後葬在今南安大霞美村。

從南外宗正司入泉開始的

150年間,正是我國沿海大發展時期。入泉的皇族人丁也大量增加,西元1131年入泉時,宋室“趙氏皇族後裔”僅

349人,至嘉泰三年(1203年),已達1820餘人。

元兵入侵 宋氏皇族慘遭殺戮

從高宗南渡,南外宗正司遷入泉州,至明末清初,歷經南宋、元、明至清初

500多年,南外宗正司及其皇族子孫經歷了鼎盛時期、國破家亡時期和再復興的“鄉賢名宦”時期。

據載:景炎元年(1276),元兵入侵,泉州招撫使蒲壽庚叛宋降元,殺宋宗室及士大夫3000余人。

泉州趙宋南外宗正司研究會副會長趙世聰拿出《南外天源趙氏族譜》,知名學者陳泗東所作序言提到,皇族“或竄姓名,或棄譜牒,或投遺像於水火”,都極力掩飾皇族身份,以避禍害。趙子鏐後裔趙由瓗、趙由騰,趙子侁後裔趙由馥、趙由鈍得以倖存,在泉的趙氏皇族得以延續。

20年後,天下大定,蒲壽庚停止了對趙氏皇族的鎮壓。泉州倖存的趙氏子孫淪為平民,他們搜集資料,整理出一本私譜。

辨別皇族 看准玉牒這14個字

趙氏龍子龍孫的身份如何確定呢?玉牒起了不可替代的作用。

宋皇族的族譜,叫做“玉牒”,由“玉牒所”修篆。宋朝立國之初,宋太祖趙匡胤親筆禦書,三派“玉牒”各立十四字,以作排輩之分。另立遺囑:“我族無親疏,世世為緦麻。”

趙世聰說,宋太祖為了讓後人便於辨別後代的皇族身份,規定自己的後代只能按14個輩分字來區分皇族,它們是德、惟、守、世、令、子、伯、師、希、與、孟、由、宜、順。也就是趙氏皇族繁衍的14代,依次按這14個輩分字排名,到了15代又重新從“德”字輩開始取名,如此迴圈。

興文興武 成就泉州梨園與少林拳

由於宋時設睦宗院,提倡“宗學”,趙氏宗子學有成者眾。自南宋紹興年起,“趙氏子孫成進士者凡百三十餘人”,在南宋

800多位泉州進士中,南外宗室就占

129名。兩宋期間,泉州出了1400多名進士,是歷代最多的一個時期。明朝建立,在泉州的趙氏子孫出仕當官,代有名賢。原甲第巷趙氏大宗祠的大門外,掛著著名思想家李贄題贈的“鄉賢名宦”牌匾,便是這段歷史的見證。

南外宗遷至泉州後,對泉州的經濟、文化等都有影響。彼時,南外宗從臨安、溫州下來,隨帶家班形成了以後的大梨園和小梨園,也就是今天的梨園戲。此外,對泉州禮儀風俗和少林拳術也作出了貢獻,泉州流行的少林“五祖拳”(即太祖拳),可能為南外宗室帶入泉州,之後流行於民間。

陳姓——【陳後主後裔】

入泉千餘年 今是永春大姓

福建是陳姓人口最集中的省份之一,而在泉州永春的陳氏更列永春縣人口之首。泉州永春有一支南北朝時期南朝陳國皇帝陳叔寶的後裔,其後裔有五裏街鎮華岩村店前的金峰陳、埔頭村侯山的玉峰陳、桃城鎮洋上村洋頭的碩峰陳和東關鎮東關村的九甲陳。

據《豐澤區姓氏志》載,南朝陳霸先建立陳國後,陳氏宗室子弟封王封侯,聯翩入閩,陳世祖第六子陳伯恭封晉安王(即今南安豐州),陳宣帝第五子陳叔卿封建安王,第二十四子陳叔儉封南安王(即豐州),均居留福建開基。至此,陳姓已成為閩中林黃陳鄭四姓之一,稱巨族。

陳後主兒子 領兵率族入泉

這些陳氏後裔是如何來到泉州的呢?

據《永春縣誌》、《永春州志》及族譜記載:隋朝開皇九年(

589年),隋朝滅陳,陳後主的三個兒子領兵率族南奔入閩,佔據桃林場肥湖、官市(即後來的永春縣蓬壺、五裏街),進行藩鎮割據。隋朝仁壽四年(

604年),他們奉隋文帝之旨,釋兵就地定居。陳後主的兒子陳敬台(又作陳鏡臺),名易知,散軍為民,居住慕仁裏溪西;其弟易任,後來化佛,稱為威應侯;又一弟名易簡,任為禦史中丞,世稱中丞公。他們或隱居蓬壺陳岩峭峰,或聚居五裏街華岩及侯山。

考古為證 永春陳氏屬望族

《閩南古鎮五裏街》一書記載:1966年

2月,五裏街金峰山南麓永春一中校內開挖大操場時,發現四座磚室唐墓,墓磚上有“貞觀廿一年”(

647年)“永徽二年”(

651年)的字樣,地磚的側面則有“金紫光祿大夫上柱國示後生”的銘文。據考證,墓葬群很可能是陳鏡臺等三位太子及“光祿大夫”皇叔的墓葬。

據《金峰殿前陳氏重修族譜敘》載,陳後主後裔分佈福建各地。南宋永春陳知柔中進士第四名,名聞遠近。朱熹與之來往密切,並為陳氏撰譜序。玉峰侯山陳氏是永春盛族,其祖宇“玉峰垂裕”現為永春縣農村建設的示範點之一。

陳氏皇族帶來長江流域先進的經濟、技術,帶來陳朝的文化、音樂、美術、佛教,促使永春經濟、文化迅速發展。不久,依山傍水的永春桃林場“視廛裏若巨邑,覽風物如大邦”,有若陳朝國都建康的繁榮興盛,陳氏家族也興旺起來。

陳後主(網圖)

梁武帝蕭衍(網圖)

2002年,閩南李氏宗親會成立合影。(翻拍)

李姓——【李淵後裔】

閩南李氏始祖 屢建奇功

泉州李氏中也有“龍種人”,他們乃大唐開國皇帝李淵第二十子李元祥後裔。李元祥及後代是如何入閩肇泉?當時又上演了何等故事?

2月

7日下午,記者造訪福建師範大學原中文系副教授、泉州市李贄學術研究會常務副會長李少園,他講述了李氏皇族後裔入泉的塵封往事。

閩越江王 分派入閩成李氏始祖

李氏家族擁有眾多的堂號和郡望。所謂“郡望”,是指長期居住在某一地而形成的家族祖地。史籍記載的李氏郡望有13個之多,其中以隴西李氏名望最高。

泉州絕大部分李氏也屬隴西李氏,但最早入閩的隴西李氏究竟是誰,說法各異。而奉李君懷者人數最多,除泉郡七縣(市)外,遠及今金門和漳州。李君懷(1142-1209年),乃李元祥第廿七代裔孫。而李元祥是唐高祖李淵第二十子。

據福建李氏歷史研究會《李元祥世系圖》載:唐貞觀十一年(

637年),時年10歲的李元祥被封“閩越江王”,分派入閩。

662年,李元祥定居於今天的永安市槐南鄉皇曆村,為閩中李氏主源之開基祖。這是皇族李氏入閩經過。

李君懷作為李元祥裔孫,共傳有五子,這

5個兒子繁衍于南安大盈雄山、同安南山、集美兌山、漳州海澄、南靖水頭金山等漳泉五座名山,故號“五山公”。因此,李君懷被奉為閩南金台李氏始祖。

李君懷積勞成疾 宋甯宗曾派御醫來泉診治

李少園說,李君懷因屢建奇功,深得讚賞,他患病期間,當時的宋甯宗還特派御醫來到泉州為他診治。

史料有載:宋乾道二年(1166年),李君懷於鄉試中舉第三名,錄為泉州事萬戶府參事。1174年,李君懷於會試後被提拔為濠州節度使。因他在理財、戰備上屢建奇功,又被敕封為“五州節度使”。

不料,因勤政積勞成疾,李君懷無奈只好回閩治療。病中他仍上書三千言建言獻策,因此深得宋甯宗嘉許。彼時,宋甯宗還特地派遣御醫入閩為他診治,最終回天乏術。1209年(《傳略》一書又寫1207年),李君懷逝世,終年69歲。聽聞消息,宋甯宗痛惜歎曰:“朕失君懷,如失半壁。”遂誥封其為南靖王,在南安水頭大盈東嶺頭西南坑落水蛇穴以郡禮厚葬。

李氏後裔40萬 其公墓為南安文保單位

李少園說,李君懷的後代繁衍興盛,但究竟多少人並無確切史料記載。明代,李君懷五個兒子的塋墓重修,規制完好。某明萬曆進士集合四十八鄉宗親,共推李君懷為閩南始祖。至今每年冥誕,仍有無數海內外族親雲集塋前祭奠,蔚為壯觀。

李金表在《閩南李氏奉君懷為始祖之緣起》寫道:1949年前後,由於各種原因,李氏暫停祭祖。“文革”期間,石獅梅林宗親將李君懷遺像保存下來。1980年,為聯繫宗誼,仍依舊例祭祖。2002年11月16日,經海內外宗親商議,李氏在晉江市池店鎮新店村“閩南隴西堂”成立“閩南李氏宗親聯誼會”,並在“閩南隴西堂”供奉老子、李淵、君懷造像。

李少園說,如今閩南的李氏宗親分佈在

230多個村莊,共有近40萬人,而君懷公墓也被列為南安市文物保護單位。至於泉州李氏的具體人數,李少園稱目前尚無統計資料。

王姓——【王審 、王審知後裔】

五代十國 三王開閩

五代十國時期,閩國以獨立割據政權雄霸一方。西元885年,王潮、王審邽、王審知三兄弟于河南光州固始縣率領農民起義軍入閩,統一福建,鼎建閩國,史稱“開閩三王”。

西元

927年開閩三王之子王思義兄弟10人卜居於晉江青陽的杏厝王,是為晉江王氏開基始祖。以王思義兄弟10人為杏厝王一世祖,於八世四郎移居羅山鎮杏田村。十一世王有禮從杏田遷居金井鎮洲村。杏厝王的十七世王崎山遷至青陽蓮嶼的沿塘,明末清初,沿塘的王佰榮遷居青陽的高岑。至此,王氏的皇子皇孫就在泉定居下來。

記者從泉州開閩三王文物保護管理處獲悉,如今泉州的王氏宗親有近60萬人,臺灣約90萬人。王氏的宗親活動也日趨活躍。“泉州的王氏後裔大部分是王審邽的後代,小部分是王審知的。”管理處相關人士說,至於有多少王審知後裔,目前沒有確切資料。

蕭姓——【齊梁二帝後裔】

南朝兩帝 子孫封王入泉

活躍于泉州的蕭氏家族,有一部分也屬於皇帝後裔。他們的先祖是“齊梁二帝”,即南朝齊高帝蕭道成和南朝梁武帝蕭衍。

南安封王 皇子攜家眷入泉定居

南北朝(西元420年—西元589年)是中國歷史上的一段分裂時期,上承東晉、五胡十六國,下接隋朝。

160多年間,南方先後經歷了宋、齊、梁、陳四個朝代,歷史上總稱為南朝。直到西元

589年隋滅南朝陳,南朝滅亡。

479年,宋順帝遜位,蕭道成自立,改國號為“齊”,南齊政權建立,史稱蕭道成為齊高帝。史料記載,蕭子懋是齊高帝長子齊武帝蕭賾的第七子,他曾經入齊封江陵王,後改封晉安郡王。晉安,即今南安。彼時,蕭子懋攜妻帶子一路直奔南安,封王期間,蕭氏生養眾多,後其後裔在泉繁衍。

另一位皇帝就是南朝梁武帝蕭衍,他原是南齊官員。南齊中興二年(

502年),齊和帝被迫“禪位”于蕭衍,南梁建立,廟號高祖。蕭衍的第三個兒子蕭綱,也就是後來的梁簡文帝,于梁天監五年被封為晉安王(今南安)。

此外,梁敬帝蕭方智,也就是蕭衍第七子梁元帝蕭繹的第九個兒子,也曾封晉安王,因此其後代也曾在泉繁衍生息。

《泉州文庫》辦公室副主任楊清江稱,齊高帝和梁武帝有多位子孫被封王入泉,蕭氏皇族的後裔子嗣也因此在泉州繁衍下來。

蕭氏後人 今年泉台宗親交流

據蕭氏宗親蕭祖繩介紹,目前在泉州的蕭氏皇族後代約有

5萬人。其中,豐澤、晉江東石各有1 萬多人。

蕭祖繩說,今年

2月25日至26日,臺灣漳化市將舉行第八屆環球蕭氏宗親懇親大會,屆時,泉州將派出

108名蕭氏宗親赴台參加。據介紹,去年,泉州蕭氏宗親還參加了海峽族譜展,與臺灣的蕭氏宗親舉行了族譜對接。目前兩岸正在積極磋商籌辦,擬在泉州新田社區建造閩台蕭氏大宗祠,加強兩岸蕭氏宗親交流。

粘姓——【金國皇族完顏後裔】

粘姓始祖 金國開國元勳 其後代為避免被皇帝加害而改姓

“石獅粘姓是金國皇族後裔,但是否皇帝直系後裔仍然是疑案。”《泉州文庫》辦公室副主任楊清江如是說。

“石獅永寧粘氏屬於滿族。”石獅市方志辦特約編輯林文希介紹,粘氏本姓完顏,漢姓王,一世祖完顏宗翰,漢人稱粘罕(1080~1137年),是金國一代開國元勳。粘罕的父親撒改是金太祖阿骨打的哥哥,撒改不願繼承皇位,完顏宗翰數度懇請阿骨打登基。後來朝中爭權,為避免皇帝加害,1149年,完顏宗翰的大兒子完顏真珠與二兒子完顏昭毅,改姓為“粘”,至今

860年,流傳32代。泉州與臺灣均有粘姓之居民與宗廟,完顏宗翰的後代可以說是“閩台繁衍、兩岸同根”。

族譜記載,博溫察兒是福建、臺灣粘氏的共同始祖。元代時,博溫察兒曾任河中知府(今山西永濟縣),於元朝末年到晉江居住。這裏在元代產海鹽,設有潯美場。時至今日,博溫察兒的墳墓尚存,在今石獅市永甯鎮楊丹村。

如今,粘氏族人在泉州市區和南安、晉安、石獅等地均有分佈。據統計,晉江

900余人,石獅50多人(包括外來人口),泉州市區

500多人(其中開元街道、鯉中街道、海濱街道就有

280多位粘姓居民),南安1100多人,福州、廈門、三明、漳浦等地

100多人,合計2640餘人。而臺灣粘姓族人主要集居在彰化縣的鹿港鎮和福興鄉,約有

380多戶、6000餘人。臺灣的粘姓來自福建,是在清乾隆年間越海去臺灣謀生的。

粘姓族人少,凝聚力卻很強。在福建和臺灣均設有粘氏宗親會、粘氏宗祠,定期地舉行祭祖活動,並編纂家譜、族譜。在福建的粘姓人,在戶口上均填為滿族(以前由於歷史原因曾報為漢族),在臺灣的粘姓族人則自稱是女真族。

|